本文

計量に関する基礎知識

計量法

計量に関する基準を定め、適正な計量の実施を確保することで、経済の発展と文化の向上に寄与することを目的とした日本の法律です。 この法律では、計量に用いる単位や計量器に関する事業、計量器の検定・検査などの規制について定めています。

※「計量」とは、長さ、質量、時間などの「物象の状態の量」を計ることです。

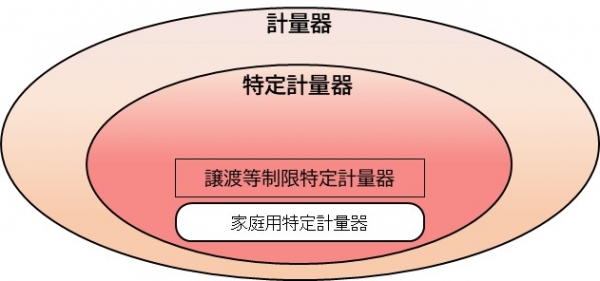

計量器と特定計量器

計量法では、計量器の概念や、規制の対象となる計量器(特定計量器)の範囲を定義しています。

| 計量器 | 計量するための器具、機械又は装置 |

| 特定計量器 | 計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令(計量法施行令第2条)で定めるもの |

| 特定計量器の一例 |

タクシーメーター、質量計(非自動はかり、自動はかり、分銅及びおもり)、温度計(ガラス製温度計、抵抗体温計)、体積計(水道メーター、ガスメーター、燃料油メーター(ガソリンスタンドの給油装置))、アネロイド型血圧計、電力量計など18品目 ※家庭用特定計量器は、取引又は証明に使用できません。 |

使用の制限

次のものは、取引又は証明における計量に使用し、又は使用するために所持することはできません。

- 計量器でないもの

- 検定証印等が付されていない特定計量器

- 検定証印等が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの

※「検定証印等」・・・・検定証印又は基準適合証印

検定証印 基準適合証印

取引とは

有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。

<はかりを使った取引の例>

- 店頭での食肉や野菜等の量り売り

- 薬局や病院での薬の調剤

- 重さによる宅配料金の計算

証明とは

公に又は業務上他人に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実について真実であることを数値を伴って表明することをいいます。

<はかりを使った証明の例>

- 学校や病院、福祉施設での健康診断

- 証明書などへの計量値の記載

検定・検査

特定計量器は、その構造及び器差が計量法で定める基準に適合しているかを確認するため、経済産業大臣又は都道府県知事等による検定又は検査を受けることが義務付けられています。

| 検定 | 主に新品又は修理済みの計量器について、正しい値を表示しているかを確認する検査 |

| 検査 | 主に使用中の計量器について、正しい値を表示しているかを確認する検査 |

検定及び検査は、基準器を使用して実施されます。

※「基準器」とは計量の基準となるもので、特定計量器の検定や検査のほか、計量器の製造・修理事業者などで製造・修理された計量器の正確さを確認するために使用される計量器です。

基準器については下記のページをご覧ください。

基準器検査のページへ

定期検査

検定等に合格した特定計量器でも、使用している間に性能上の不具合が生じる場合があります。商取引や学校、病院などで取引又は証明に使用されている特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり)は、計量法第19条の規定により、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。

定期検査は都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関が実施します。

また、計量法第25条の規定に基づき、定期検査に代わるものとして、計量士(代検計量士)による検査も実施されています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

定期検査のページへ

計量に関する事業者

計量法には、以下のような事業があります。

※計量に関する事業を行う際は、事前に経済産業大臣又は都道府県知事への届出、登録又は指定が必要です。

また、事業の実施状況などを確認するため、定期的に立入検査を実施しています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

事業の届出・登録・指定のページへ

立入検査のページへ

届出製造・修理・販売・事業者

特定計量器の製造、修理又は販売を行う事業者です。

指定製造者

牛乳びんやビールびんなどの特殊容器を製造する事業者です。

| 特殊容器とは、体積を計量する代わりに、ある高さまで液体商品を満たした場合、正しい量が確保されるように製造されたガラス製の壜(びん)です。検査に合格したびんは「丸正マーク」を付すことができます。 |

丸正マーク

指定製造事業者

届出製造事業者は、型式の承認を受けたうえでその型式の特定計量器の製造を行う工場又は事業場における品質管理の方法について都道府県知事等が行う検査を受け、これに基づき経済産業大臣から指定を受けることで省令の基準等に基づく自主検査を行った特定計量器に基準適合証印を付することができます。

計量証明事業者

計量結果の証明書を発行する事業者です。

この事業は一般と環境に区分されており、使用する計量器の種類ごとに定められた周期で計量証明検査を受ける必要があります。

| 一般計量証明事業 | 貨物の積卸し又は入出庫の際に行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明を行う事業 |

| 環境計量証明事業 | 大気中、水又は土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明を行う事業 |

適正計量管理事業所

特定計量器を使用する事業所のうち、経済産業大臣または都道府県知事から適正な計量管理体制が整っていると認められた事業所を「適正計量管理事業所」といいます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

事業の届出・登録・指定のページへ(適正計量管理事業所の指定)

商品量目制度

計量法では、日常生活に深く関わる商品のうち、計量単位を示して販売されることが多い商品を「特定商品」として定めています。

特定商品には、量目公差の適用や内容量などの表記が義務付けられています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

商品量目制度のページへ

特定市

計量法に関する職務のうち、特に住民生活に密接な関連のある職務を都道府県と同等の権限で執行できる市のことです。

<特定市が行う職務>

- 立入検査(特定計量器、商品量目など)

- はかりの定期検査(福岡県内3特定市とも指定定期検査機関を指定して実施しています)

- 計量に関する普及啓発等

- 適正計量管理事業所に係る事務

| 市 | 担当部署 |

|---|---|

| 北九州市 | 総務市民局安全・安心推進部消費生活センター計量検査所 |

| 福岡市 | 経済観光文化局 総務・中小企業部 政策調整課 |

| 久留米市 | 協働推進部 消費生活センター |