本文

介護保険制度とは

「介護保険制度」は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として平成12年4月にスタートしました。

加齢に伴い要介護状態となり介護等を要する方等が、その有する能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、必要な介護サービスを提供することにより、国民の保健医療の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

40歳以上の人が加入して介護保険料を支払い、介護が必要な時は、介護保険を利用してサービス費用の1割~3割の負担で、介護(予防)サービスが受けられます。

厚生労働省HP 介護保険制度の概要[新しいウィンドウで開きます]

〇目次

(※タイトルをクリックすると該当の箇所にジャンプします。)

1 介護保険制度のしくみ

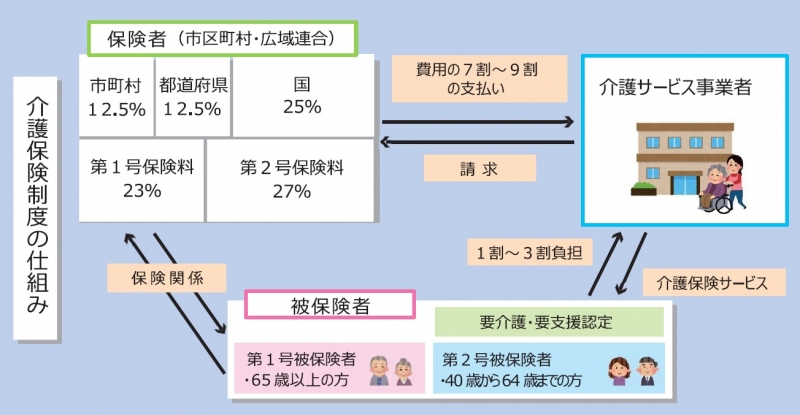

介護保険は、介護が必要になっても高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らしていけること、またその人が有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることなどを目指しています。同時に、高齢者ができる限り要介護状態になることを予防するため、健康の保持増進に努めるものとしています。

40歳以上の方は介護保険の被保険者となり、決められた保険料を納付します。その保険料や公費を財源とすることで介護が必要になった場合には、その費用の一部を負担することで様々な介護サービスを利用することができます。

出典:厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)リーフレット」

介護保険の被保険者

(1)第1号被保険者(65歳以上の方)

(2)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

介護サービスを受けることができる方は?

(1)第1号被保険者で、寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要と見込まれる方、または日常生活動作について常に介護を必要とする状態の軽減・悪化防止のために支援が必要と見込まれる方

(2)第2号被保険者のうち、初老期における認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる疾病(16種の病気を政令で指定。特定疾病)により介護が必要と見込まれる方

※ がん末期については、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。

特定疾病

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であり、次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のことを指します。

- 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

- 継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病

|

特定疾病 16種類 |

(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |

|

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

介護サービスを利用するには?

介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請を行います。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護サービスを利用することができます。

認定申請からサービス利用するまでの流れ

1.申請の受付(窓口)

申請の窓口は、お住まいの市町村の介護保険担当課です。

申請はご本人またはご家族が行うのが原則ですが、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

2.認定調査・主治医意見書

介護認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。

主治医意見書は、市町村が主治医に作成を依頼します。

3.審査判定

調査結果がコンピューター処理され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)

調査票(特記事項)と主治医意見書に基づき、医療や福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、要介護度の最終的な判定が行われます。(二次判定)

4.結果通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。

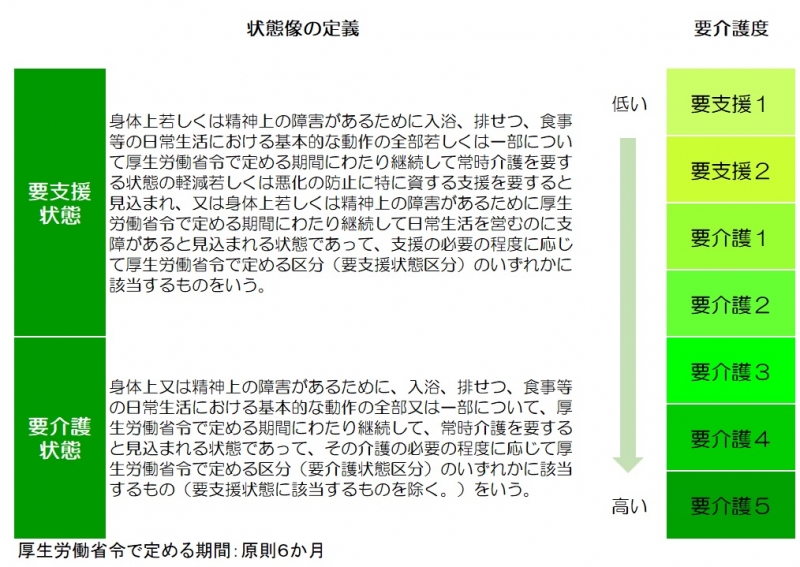

要介護認定は「要支援1・2」と「要介護1~5」の計7段階および「非該当」に分かれています。

また、要介護度に応じて利用できるサービスや支給限度額などが異なります。(居宅サービス等の区分支給限度額)

5.介護(介護予防)サービス計画書の作成

要介護認定者の心身の状態や支給限度額などを勘案してケアプランを作成します。

6.介護サービス利用の開始

介護(介護予防)サービス計画書に基づいた、様々なサービスが利用できます。

居宅サービス等の区分支給限度額

介護保険制度は、サービスの区分や要支援1~2、要介護1~5の区分に応じて介護保険サービスを利用できる量が異なっています。

サービスを利用できる量は「単位」により定められており 原則として1単位10円 ですが、一部の地域(福岡県内では、12市町) に所在する事業所は、 ほとんどのサービスにおいて 県内の他の地域より高い単価が定められています。

|

介護度 |

単位数 |

|

要支援1 |

5,032単位/月 |

|

要支援2 |

10,531単位/月 |

|

要介護1 |

16,765単位/月 |

|

要介護2 |

19,705単位/月 |

|

要介護3 |

27,048単位/月 |

|

要介護4 |

30,938単位/月 |

|

要介護5 |

36,217単位/月 |

※ 例外的に、区分支給限度額の対象外の単位もあります。

◎厚生労働大臣が定める一単位の単価(福岡県内市町村)は、次のとおりです。

2 要介護(要支援)認定

介護サービスを受けるには、介護サービスが必要であるかどうか、どの程度の介護が必要かという認定(要介護(要支援)認定)を受ける必要があります。

要介護(要支援)認定は、国が定めた一定の方法と基準に基づいて、審査・判定が行われます。

要介護(要支援)認定を受けた方は、それぞれの要介護(要支援)度に応じた介護サービスを利用できます。なお、要支援と要介護のいずれにも該当しない「非該当」の場合でも、市町村が実施する地域支援事業の対象となることがあります。

要介護(要支援)度が想定より低かったなど認定結果に不服がある場合は、認定結果の内容を知った日の翌日から90日以内に、各都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申立てをすることができます。

※ 介護保険審査会とは…各都道府県に設置されている、要介護認定処分などの不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関です。

要介護(要支援)認定の有効期間

要介護(要支援)認定には有効期間が付され、継続してサービスを受けるためには認定の更新を受ける必要があります。また、状態が重くなった場合などについては、有効期間の途中であっても区分の変更申請ができます。

| 申請区分 | 原則の有効期間 | 設定可能な有効期間 | |

| 新規申請 | 6ヶ月 | 3ヶ月~12ヶ月 | |

| 区分変更申請 | 6ヶ月 | 3ヶ月~12ヶ月 | |

| 更新申請 | 要介護度が更新前後で異なる | 12ヶ月 | 3ヶ月~36ヶ月 |

| 要介護度が更新前後で同じ | 12ヶ月 | 3ヶ月~48ヶ月 | |

3 主な介護サービスの内容

要介護(要支援)認定をうけると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。他にもサービスがありますので、詳細は地域包括支援センターや担当のケアマネージャーなどにお問い合わせください。

また、サービス利用料につきましても市町村で異なりますので、お住まいの地域包括支援センターや担当のケアマネージャーなどにお問い合わせください。

※ 地域包括支援センターとは…地域の高齢者が健康で安心して暮らせるように、保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。 市町村や、市町村が委託する組織により公的に運営されており、市町村に1つ以上設置されています。介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。

高齢者地域包括ケア推進課HP 地域包括支援センター[新しいウィンドウで開きます]

| 介護給付(要介護1~5)を行うサービス | 居宅介護サービス | 地域密着型介護サービス | |

|---|---|---|---|

|

【訪問サービス】

【通所サービス】

|

【短期入所サービス】

【その他】

|

|

|

| 施設サービス |

居宅介護支援 |

||

|

|

||

| 予防給付(要支援1~2)を行うサービス |

介護予防サービス |

地域密着型介護予防予防サービス | |

|

【訪問サービス】

【その他】

|

【通所サービス】

【短期入所サービス】

|

|

|

|

介護予防支援 |

|||

|

|||

| サービス種別 | サービス名 | 内容 |

|---|---|---|

| 自宅で利用するサービス | 訪問介護 | 訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、選択、掃除等の家事を行うサービスです。 |

| 訪問看護 |

自宅で療養生活が送れるよう看護師等が清潔ケアや排せつケアなど日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行うサービスです。 |

|

| 福祉用具 | 日常生活や介護に約経つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。 | |

| 日帰りで施設等を利用するサービス |

通所介護 (デイサービス) |

食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。 |

|

通所リハビリテーション (デイケア) |

施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、言語聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。 | |

| 宿泊するサービス |

短期入所生活介護 (ショートステイ) |

施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。 |

| 住居系サービス | 特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できます。 |

| 施設系サービス | 介護老人福祉施設 | 常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(※原則要介護3以上の方が対象) |

| 介護老人保健施設 | 自宅で生活を営むことができるようにするための支援が必要な方が入所します。看護。介護・リハビリテーションなどの必要な医療や日常生活上の世話を提供します。 | |

| 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。 | |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。 | |

4 利用者負担

サービスにかかる利用料

介護サービスを利用した場合の利用者負担は、サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方の場合は2割または3割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)になります。

介護保険制度では、低所得で生計困難である方等の利用者負担が軽くなるよう、利用者負担の軽減制度が設けられています。

詳細については、以下のホームページをご覧ください。

5 保険料の支払い

介護保険制度は、社会全体で保険料を負担する公的な「社会保険制度」のひとつです。

介護が必要になった方を家族だけではなく社会全体で支えるため、40歳以上のすべての方が介護保険の保険料を納めることとなっています。

第1号被保険者(65歳以上の方)

一定額以上(年額18万円)の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金をうけている方については、年金からの天引き(特別徴収)となります。その他の場合は、直接支払い(普通徴収)となります。

保険料は、市町村(福岡県介護保険広域連合に加入している市町村にあっては 福岡県介護保険広域連合[新しいウィンドウで開きます])ごとに条例により定められるため、市町村により額が異なります。また、所得段階によっても異なります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

加入している医療保険(国民健康保険・その他の健康保険)の保険料に上乗せして一括徴収されます。

保険料は、加入する医療保険によって異なります。

<動画>よくわかる介護保険~サービスの利用開始まで~

介護サービスの利用を検討している皆様に対して、介護保険制度への理解が進むよう、分かりやすく解説した動画を作成しました。