本文

海外旅行に行くときは感染症にご注意ください

海外へ渡航される皆さまへ

海外には、デング熱や麻しんなど、日本国内で流行していない感染症が流行している地域があります。

年末年始に海外旅行される方は、そのような感染症にかからないようにするため、事前に、渡航先で流行している感染症を知り、その感染症に対する正しい知識と予防法を身に付けることが大切です。

渡航前の準備について

・渡航先の衛生環境や、今どのような感染症が発生しているのかを確認しましょう。

・渡航先で発生している感染症によっては、予防接種を事前に受けることを検討しましょう。国や地域によっては、予防接種を受けていなければ入国できない場合があります。

また、予防接種は、接種してから免疫ができるまでに時間がかかるものや、複数回の接種が必要なものもありますので計画的に行動しましょう。

渡航中に気をつけること

・手洗いをしましょう

感染症の予防は手洗いが基本です。石けんときれいな水でこまめに手洗いをしましょう。

・食べ物に気をつけましょう

生水は飲まないようにましょう。氷は十分に殺菌されていない水から作られている場合もあるため注意が必要です。また、生野菜やカットフルーツなどにも気をつけましょう。食べ物は十分に加熱されたものを食べましょう。

・感染症を媒介している虫に刺されないようにしましょう

蚊、ハエ、ダニ等が感染症を媒介することがあるため、流行地では、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を履くなど、なるべく肌の露出は避けましょう。また、虫よけ剤等を使用するなど、虫に刺されないように対策をしましょう。

・動物や鳥との接触には注意しましょう

動物や鳥は様々な病原体を持っている可能性があるため、動物や鳥とむやみに触れ合うのは避けましょう。

渡航後の体調管理について

・帰国時に、発熱や下痢など体調に不安があるときは、空港や港にある検疫所に相談しましょう。

・帰国後に体調が悪くなった場合は、事前に医療機関に電話連絡し、渡航歴があることを伝えたうえで医療機関を受診しましょう。

【参考】近隣諸国における麻しんの発生状況について

2022年以降、海外での麻しん報告は増加しており、この中には、インド、ベトナム、タイ、インドネシアといった訪日外国人や我が国からの海外渡航者が比較的多い東南アジアの国が含まれており、これらの国々から入国、帰国後に国内で麻しんを発症する「輸入症例」のほか「国内伝播事例」の増加が懸念されています。

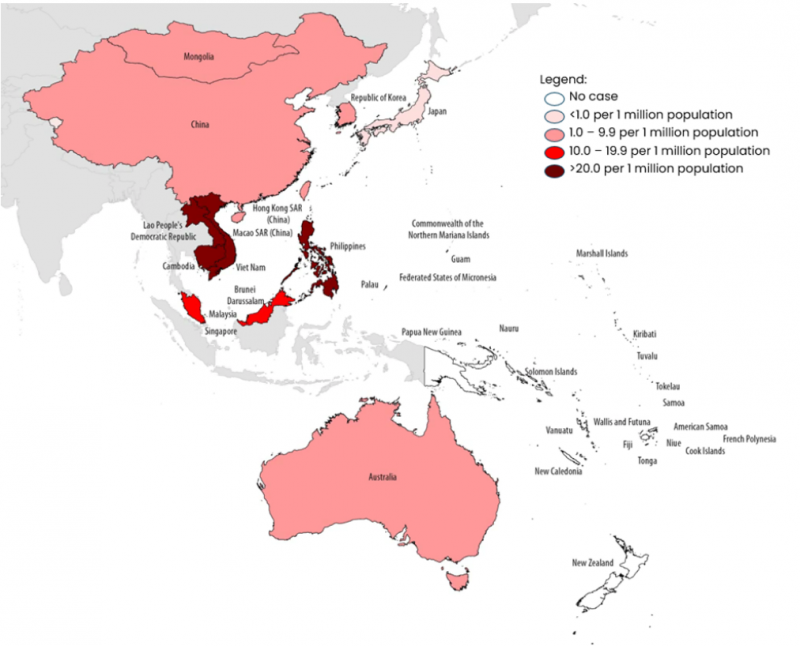

WHO西太平洋地域事務局によると、2025年の西太平洋地域各国における麻しんの発生報告は疑い例を含め下図(ピンク~茶色に着色されている国・地域)のとおりとされており、加盟している多くの国々で報告が増加しています。

輸入症例の発生を防ぐためにも、事前に渡航先の感染症の流行状況を確認した上で、渡航するなどの注意をお願いします。

出典・引用:

【参考】中華人民共和国におけるチクングニア熱の患者急増について

令和7年7月8日に、中華人民共和国(広東省仏山市)で初めてのチクングニア熱感染者が確認されてから7月23日までに3,000件以上の発症者が確認されました。チクングニア熱の患者が急増したことに伴い、外務省から渡航者向けに注意喚起が行われました。

【チクングニア熱とは】

チクングニア熱はウイルスを持った蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ)に刺されることで広がるウイルス性疾患です。ヒトからヒトへは感染しません。潜伏期間は2~12日(通常3~7日)です。その後に、発熱、関節痛、発疹がみられます。関節痛は関節腫脹を伴う場合があります。

ワクチンや予防薬はないため虫よけ対策が唯一の予防法です。