本文

子宮頸がんとHPVワクチンについて

1 子宮頸がん

・子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。

・日本では、毎年約1万人の女性が子宮頸がんになり、約3,000人の女性が亡くなっています。

・また、若い年齢層で発症する割合が比較的高く、20歳代から増え始め、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、年間に約1,000人います。

2 HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症

・子宮頸がんは、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられています。

・HPVは、女性の多くが“一生に一度は感染する”といわれるウイルスで、感染しても、ほとんどの人はウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。

・現在、感染した後にどのような人ががんになるのか分かっていないため、感染を防ぐことが、がんにならないための手段です。

3 HPVワクチン

(1)効果

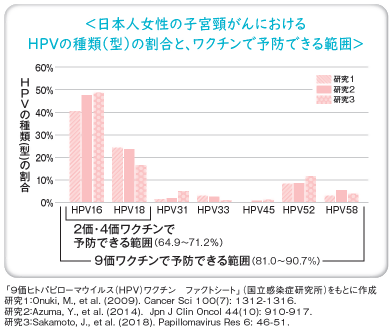

・HPVの中には子宮頸がんをおこしやすい種類(型)があり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。

・現在、国内で使用できるワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。

・サーバリックス・ガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすいHPV16型と18型の感染を防ぐことができ、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。

・シルガード9は、HPV16型と18型に加え、他の5種類のHPVの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

・また、HPVワクチンで、がんになる手前の状態(前がん病変)が減るとともに、がんそのものを予防する効果があることも分かってきています。

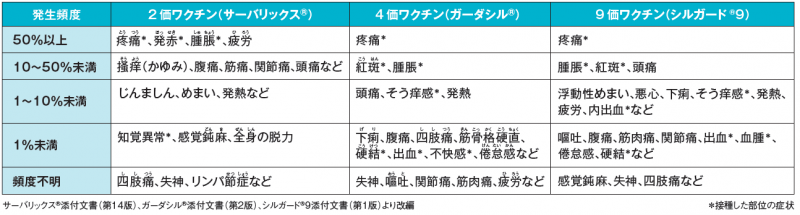

(2)副反応

・HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれですが、重いアレルギー症状や神経系の症状が起こることがあります。

・また、広い範囲の痛み、手足の動かしにくさ、不随意運動(動かそうと思っていないのに体の一部が勝手に動いてしまう)といった多様な症状が報告されています。

(HPVワクチン接種後の主な副反応)

4 HPVワクチンの定期接種

(1)接種対象者

・HPVワクチンは、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に定期接種(公費)が行われています。

・定期接種は、市町村が主体となって実施していますので、接種方法(いつ・どこで・どのように受けられるか等)については、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

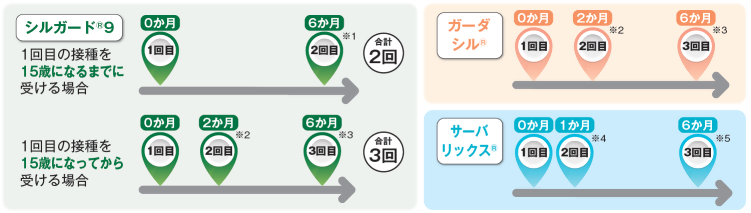

(2)接種回数・接種スケジュール

・一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。

・接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。

・どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。

(一般的な接種スケジュール)

3種いずれも、1年以内に接種を終えることが望ましいとされています。

※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

5 HPVワクチンに関する相談先一覧

(1)接種後に、健康に異常があるとき

・まずは、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

・また、県では「HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。

協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

(2)不安や疑問があるとき、日常生活や学校生活で困ったことがあるとき

・県では、HPVワクチン接種後に症状が生じた方からの相談窓口を設置しています。

・予防接種の実施に関することは、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。

(3)HPVワクチンを含む予防接種、感染症全般についての相談

・厚生労働省においても、HPVワクチンを含む予防接種や感染症全般の相談を受け付けています。

厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」

電話番号0120-995-956(平日9時~17時(土日、祝日、年末年始は除く))

6 予防接種健康被害救済制度

・極めてまれですが、予防接種を受けた方に重い健康被害を生じる場合があります。

・HPVワクチンに限らず、日本で承認されているすべてのワクチンについて、ワクチン接種によって、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、申請し認定されると、法律に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

・申請に必要な手続については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

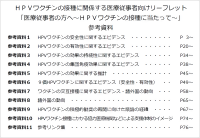

7 HPVワクチンに関するリーフレット

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ

HPVリーフレット(概要版) [PDFファイル/5.79MB]

HPVリーフレット(詳細版) [PDFファイル/7.09MB]

HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ

リーフレット(受けた後版) [PDFファイル/1.24MB]

医療従事者の方へ

HPVリーフレット(医療従事者版) [PDFファイル/1.62MB]

8 リンク

・本当の安心は、たしかな情報から始まる。(福岡県)※新しいウインドウで開きます

【子宮頸がん(HPVワクチン)に関する県広報番組はこちら】