本文

チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!

身に着けよう!習慣づけよう!チャイルドシート

車両に同乗する子どもが、交通事故の犠牲となるケースがありますが、子どもの命を守るためには、体格等に合ったチャイルドシートを正しく使用することが重要です。

1 チャイルドシートの使用義務について

自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、運転してはならないことが決められています(道路交通法第71条の3第3項)

・義務付けの対象・・・「自動車の運転者」

・使用させるべき対象・・・「幼児(6歳未満の者)」

・使用させるべきチャイルドシート・・・「保安基準に適合・発育の程度に応じた形状を有するもの」

・違反の措置・・・「交通違反点が1点」

・使用義務が免除される場合・・・「疾病のためチャイルドシート使用が適当ではないとき」

「その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」

2 チャイルドシートを使用しない場合の危険性について

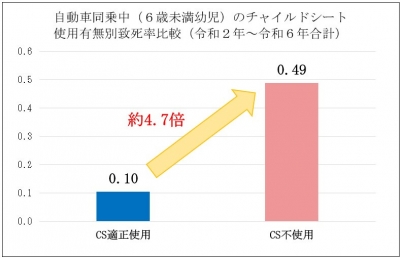

・チャイルドシート不使用者の致死率は、適正使用者の約4.7倍というデータがあります。

また、使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、正しく座らせなかった場合には、事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまったり、子どもがチャイルドシートから飛び出してしまうなど、本来の機能を発揮できないことがあります。

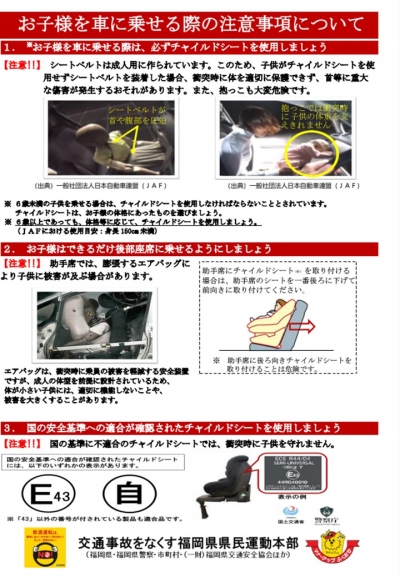

・シートベルトは成人用に作られており、子どもの身体には合いません。

このため、子どもがチャイルドシートを使用せずシートベルトを装着した場合、衝突時に体を適切に保護できず、首やお腹などに重大な傷害が発生するおそれがあります。

また、時速40キロメートルで車が衝突した場合、抱いている子どもの体重は実際の約30倍にも相当し、大人の力でも到底ささえきれません。

・このようなことから、子どもの命を守るためには、体格等に合わせて、チャイルドシートを正しく使用することが重要です。

※6歳以上であっても、体格等の事情により、シートベルトの適切な着用ができない場合などは、チャイルドシートを使用しましょう。

なお、JAF(日本自動車連盟)におけるチャイルドシートの使用目安は、身長「150cm未満」とされています。また、JAFホームページではチャイルドシートの適切な取り付け方動画も公開されていますので、御参照ください。

○JAFホームページ ~JAFのチャイルドシート使用目安を「150cm未満」へ変更~

新たな検証動画や取り付け方動画も同時公開

3 子どもを車に乗せる際の注意事項について

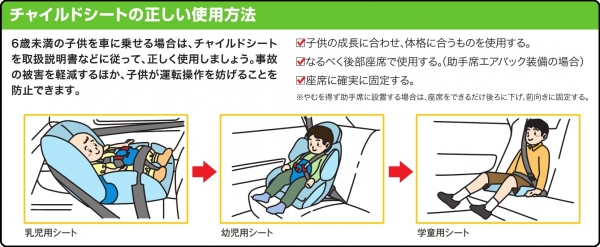

(1)チャイルドシートの正しい使用について

チャイルドシートは、使用の方法を誤ると効果がなくなるため、下のイラストのとおりに正しく使用しましょう。

※助手席では、膨張するエアバッグにより子どもに被害が及ぶ場合があります。

エアバッグは、衝突時に乗員の被害を軽減する安全装置ですが、成人の体型を前提に設計されているため、体が小さい子どもには、適切に機能しないことや、被害を大きくすることがあります。

やむを得ず、子どもを助手席に乗せる場合は、助手席を一番後ろに下げ、前向きにチャイルドシートを取り付けてください。(助手席に、後ろ向きチャイルドシートを取り付けることは危険です。)

(2)国の安全基準について

国の安全基準に不適合のチャイルドシートでは衝突時に子どもを守れないため、必ず安全基準に合格したものを選びましょう。

チラシ「チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう!」

チャイルドシートでお子さんの命を守りましょう! [PDFファイル/1.12MB]

関連リンク

〇福岡県交通安全協会ホームページ チャイルドシート無料貸出し