本文

2019年度奨学生レポート

2019年秋

A.Sさん

英国 ゴールドスミス大学(視覚芸術学部キュレーティングコース)

この秋学期は私にとって出会いの多い3か月間となりました。特に最初の数週間は、元々内気な性格ということもあり、知り合いのいないこの異国で新しい友達がつくれるかとても不安でしたが、新入生歓迎パーティーや学部のワークショップに積極的に参加したおかげで気の合う仲間と出会うことができ、ロンドンの中心部へ一緒にご飯を食べに出かけたり、ショーディッヂで古着屋巡りをしたり、カムデンタウンでライブミュージックを楽しんだりして、大学内だけでなくプライベートでも彼らと充実した時間を過ごすことができました。また、大学の寮ではフラットメートと共同のキッチンで夕食をとることが多く、私が風邪を引いた時にはお勧めの薬を教えてくれたり、学科でのプレゼンテーションがうまくいかなかった時には相談に乗って励ましてくれたりするなど、初めての大学生活においてとても心強い存在になりました。それに加え、私の専攻するキュレーティングコースは12人ほどの少人数の学科なので、生徒全員で放課後や休日に集まってギャラリーに行くことがよくありました。生徒同士の交流を深める場になった他、鑑賞した作品に関して意見を共有することで様々な視点や考え方を取り込むことができたので、修学に対するインスピレーションやモチベーションを向上させる良い機会にもなったと思います。

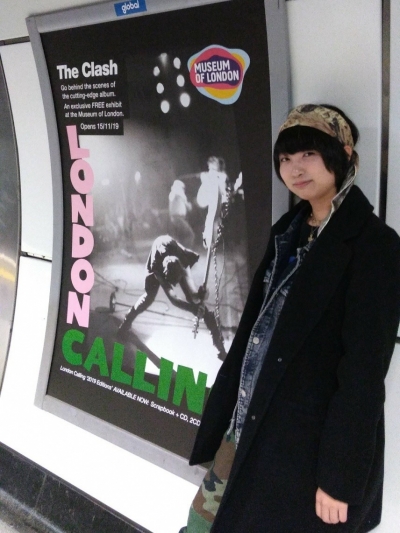

写真:カムデンタウンでの1枚

また、課外活動として日本のサークル活動にあたる「ソサエティ」というものに挑戦しました。私が入会したのは日本ソサエティと視覚芸術ソサエティの2つで、どちらもとても興味深く楽しんで参加できています。日本ソサエティは意外にも日本人の会員が少なく、ほとんどが日本の文化に興味を持ってくれている現地の生徒や留学生でした。今までの活動としては皆で集まって日本映画を見たり日本食レストランで食事したりすることが主で、そこで彼らが日本のアニメや歴史、その他様々なトピックスについて話しているのを聞いて、自分が想像していたよりも日本文化が海外に浸透していることに驚きました。視覚芸術ソサエティでは、キュレーターの方々を招いて講演会を開いたり、会員の生徒が主催している展覧会を見に行ったりするなどといった活動をしています。私が専攻しているコースに直接的に関係している活動内容なので、論文を書いたりプロジェクトを考えたりする際に非常に参考になることが多いです。

大学での勉強に関しては、今まで日本で体験してきた教育システムとはかなり異なっていて正直戸惑うことがほとんどでした。例えば、授業は教授に言われたことに従って進められるというよりは生徒が中心となって問題提起をして話し合いが行われることが多く、また課題の論文もテーマ決めから自分でしなければならないので、講義で聞いた内容に沿うというよりも個々の基礎知識や想像力がより求められました。そのため、授業の前日にしっかりと予習をして内容を把握しておいたり、空き時間に図書館で調べ物をしたりして、講義で教わることとは別に自主的に知識を身に着けていくことが重要なカギだと感じました。まだまだ討論の中で発言する自信が無かったり、言いたいことに自分の英語力が追い付いていなかったりすることはありますが、これから一つ一つの問題点を少しずつ確実に改善していきたいと思います。

T.Mさん

米国 セントアンドリュース大学

ずっと憧れてきたアメリカの大学に留学してから、初めてのセメスターが終わるまでの期間が本当に短く感じられて驚きました。授業についていく大変さや課題の量に対する不安も、予習や復習、計画を立てることで解消できることを実感したセメスターになったと思います。少し自分の学習に余裕ができたので、環境に配慮した活動を行う学内の委員会に所属して活動できたのも非常に良い経験になりました。

ハロウィンパーティが開催され友人と本場のハロウィンを楽しんだり、インターナショナルクラブの活動で近くの医療機関にてボランティアをしたりしました。またセメスターの初めには、 もともと私が興味を持っていた環境問題に配慮した学内の取り組みを見学したり参加したりしました。カフェテリアのコンポストやその土を用いたガーデンなども印象的でしたが、中でもThe Green Knights Initiative という委員会に参加したことはとても良い経験になったと感じています。今回のセメスターにおけるこの委員会の活動内容は、大学内でヤードセール(使わなくなった家電や服を集めて販売すること)を行い、その利益と服を教会に寄付することでした。この活動は、いらなくなった服や物を捨ててしまうのではなく、必要としている人にシェアすることで環境にも社会にも良い影響を与えることができます。これは私が興味を持っている、環境問題への取り組みが社会的利益と会社の利益に繋がる仕組みにも似ていて非常に面白い体験でした。この委員会の活動においても継続して取り組んでいきたいと思っています。

まとめ

留学最初のセメスターは授業に対する戸惑いや不安も多く、友人や先輩にたくさん助けられた期間になりました。次のセメスターは今回学んだ教訓を生かしながら自分自身の課題を解決していけるようなものにしていきたいです。

写真:インターナショナル生のみんなと

W.Yさん

米国 ニューヨーク州立大学ジェネセオ校

8月の終わりにアメリカに来てからこれまで日本とは全く違う文化に触れ、たくさんの新しいものに触れましたが、今思えば、とても時が過ぎるのが早かったように感じます。

僕のいるジェネセオという場所はニューヨーク西部の田舎にあり、ニューヨークと聞いて初めにイメージするマンハッタンの都会な雰囲気とはかけ離れた場所です。大学の中は緑で溢れており、リスがあちこちにいて、時々、野生のシカやウサギ、ビーバーなども見かけるほど自然豊かで、写真のように夕日がとても綺麗な場所でもあります。ただそれだけに勉強という面に関して言えば、誘惑が無く、良い環境なのかもしれません。

友達もアメリカの開放的な国民性もあってか意外と簡単にでき、多くの海外の友達ができました。みんな日本の文化や日本の少し変わったところを紹介するととても楽しそうに聞いてくれるし、逆に自分の知らないアメリカの文化やマナーについてたくさん教えてくれました。

この学期は、1週間くらいの長期休みが2回あり、その休みを使ったりしながら、友達たちとニューヨークシティ、トロント、ロサンゼルス、サンフランシスコに行きました。写真は、カリフォルニアのグーグル本社にいった時のものと、トロントに友達といった時に撮ったものです。自分は旅行が好きなので安く色々な観光地に行けるのもアメリカに来て良かったことの一つです。

この大学に入って一番良いと感じたのはサポートの手厚さです。大学の規模が比較的小さいということもあって、学生1人1人へのケアが充実しており、特に留学生へのケアは手厚いです。先生達はオフィスアワーなどに出向けば必ず温かく迎え入れてくれ、相談にも乗ってくれます。最初は言語の面で授業についていくのに苦労したこともあったので、オフィスアワーで教授に個人的に質問しに行ける機会があったのはとても助かりました。また、オフィスアワーに通ったおかげで教授達とも仲良くなることができ、クラスに行くのも楽しくなりました。

初めての海外での生活ということもあり、大変なこともたくさんありましたが、全体としてはとても楽しい学期になったと思います。このまま次の学期も勉強に勤しみ、充実した生活を送りたいと思います。

T.Tさん

カナダ ダルハウジー大学(理学部)

2019年の5月の終わり頃にカナダに来て早くも半年以上が立ちました。

私は大学の入学要件を満たすために5月末から8月の初めまで語学学校に通い、そこを卒業して9月から大学が始まりました。私がこれまでの留学生活で感じたことについて話していきたいと思います。

まずは英語の大切さです。カナダに来た初めの時と比べると上達はしていると思いますが、依然として大学で学ぶにはまだ不十分だと感じています。教授が話す英語、教科書の英語はアカデミックな単語も多く、普段の英会話ができるからと言って講義の内容が全て分かるわけではありません。大学での英語のレベルの高さを感じています。また普段の会話に関しても、ネイティブ同士が話す英語は早く、ついていけないこともあります。そして何を話しているのか理解していないと会話にも入っていけません。特に学生の多くは若くスラングも多用するのでこれも大変です。ここでは授業を受けるにしても友達と話すにしてもすべて英語なので英語ができないと始まりません。カナダに来て約8ヶ月、英語の必要性を痛感している今日この頃です。

学習面で気がついたことは、まずこっちの生徒は積極的に講義を受けているということです。具体的には、まず生徒はよく質問をします。授業中に質問がバンバン飛び交っています。また、教授が何か生徒に意見を求めたときはほぼ必ず何人か発言します。日本だったらシーンとなって多分誰も答えないだろうなと思います。そういう点で文化の違いを感じました。また、講義中に居眠りをしている人やスマホを触っている人はほとんど見かけません。バスに乗っても寝ている人をほとんど見ないので、カナダ人はどこで寝ているんだろうと不思議になります。また、ここでは基本的にMid-term ExamとFinal Exam があるのですが科目によってはMid-term Exam が1と2に分かれて2回行われるものもあります。なんと3回行われるものもあります。さらに幸か不幸か試験が日付的にほぼかぶることなく行われるため、1週間に1度は何かの試験という感覚でした。Mid-term が始まり、やっと全教科が終わったと思ったらMid-term 2が来て、それも終わったと思ったらもうFinal Exam、という感じです。こっちには試験期間という概念があまりないようで、試験も普段の講義と並行して行われるため大変でした。

生活面では、今はカナダ人、韓国人、日本人の友達と私で4人でアパートを借りてルームシェアをしています。互いの国の料理を作って食べたりしますが、文化の違いが出て面白いなと思います。一言で表すならば、カナダ料理はハイカロリーで、韓国料理は激辛です。一つびっくりしたのが、カナダ人のルームメイトが大きな容器に入ったピーナッツバターを、ただピーナッツバターだけをスプーンでアイスクリームのように食べていたことです。体に悪いよと何度も行ったのですが、彼はどうしてもやめられないそうです。また、韓国人のルームメイトの誕生日をサプライズでお祝いしたりしました。Thanks Giving という大きな祝日には、カナダ人のルームメイトの両親も来てターキーを食べたりして、カナダの伝統的な過ごし方をしました。

今学期は初めての学期ということで慣れないこともたくさんあり、勉強に追われる日々でした。あまり大学のイベントなどに参加することもなかったので、次の学期はそういったことに積極的に参加して交友関係を広げていきたいです。何か新しいことにチャレンジできる冬学期になればと思います。

写真:ルームメイトの誕生日会

写真:友人とプリンスエドワード島を訪れたとき

2019年冬

T.Tさん

カナダ ダルハウジー大学(理学部)

この冬学期も終わり無事1ヶ年の課程を修了することができたのでここに留学生活レポートを記したいと思います。早くもカナダに来てから1年が経ちました。住めば都と言うもので、来た当初は日本が恋しくなったりもしたものですが、今は快適に暮らしています。

学習面では、大学生活にも慣れることができ前学期より余裕を持って勉強に励むことができました。英語力の伸びも感じ、特にリスニングの能力が上がったので講義の内容の理解度も以前より上がりました。今学期は前学期に引き続いて数学、物理、生物、化学、そしてライティングのクラスである音楽の授業を選択しました。秋学期からの課題であった生物では、毎講義前にその日のパワーポイントを見て概要を把握したり、分からない単語を調べたりしました。その結果、講義の内容の理解も深まり、テストの点数も上がったので良かったです。英語が母語でない以上、どうしてもハンデキャップはあるので、こういったちょっとしたことを積み重ねてその差を埋めていこうと思います。

3月の3週目頃から新型コロナウイルスの影響で大学が1週間休校となり、その後の授業は全てオンライン授業になりました。生徒も大学側も初めての事態で、バタバタとした学期だったと感じます。オンライン授業では録画された授業の動画やパワーポイントのスライドを見て学習しました。動画だと分からない部分を巻き戻して見たり、止めたりして自分のペースで学習を進めることができるので便利です。一方、自分で学習していかないといけないので勉強のリズムを作るのが難しく、次の日にしようと先延ばしにして溜め込んでしまうなどの欠点もあると感じました。テストも全てオンラインで行われました。

生活面では、今学期では勉強面での余裕もあったので色々なアクティビティに参加しました。大学のジャパニーズソサイエティのイベントや、町のランゲージエクスチェンジのイベントに参加したりしました。ジャパニーズソサイエティではバレンタインや節分のイベントなどに参加して恵方巻きを作って食べたりして、様々な国の生徒と交流することができました。

カナダでの初めての冬も経験し、福岡の冬との違いを実感しました。雪は積もるし気温は0℃以下で当たり前という感じでした。カナダ人のルームメイトは、彼は内陸のもっと寒い地域の出身なのですが、−15℃の日などでも「今日は暖かいね」などと言っていてびっくりしました。ですが雪国の冬は辛いばかりではなく、ウィンタースポーツができるので楽しかったです。夏の間はローラースケートなどができる公園は冬の間は氷が張ってスケートリンクと化しスケートができたり、スキー場に行ってスキーをしたりと冬の間しかできないウィンタースポーツを楽しみました。

今学期は色々な新しいことに挑戦して交友関係を広げたり、様々な経験をすることができたので良かったです。残念ながら今はコロナウイルスの影響でStay home していますが、来学期も色んなことに挑戦していきたいと思います。

写真:冬のキャンパス

写真:友人とドライブをしたとき

2020年春

A.Sさん

英国 ゴールドスミス大学(視覚芸術学部キュレーティングコース)

この春学期を振り返ると、とてもハプニングの多い五か月間だったなと思います。まず、二月の初め頃に大学の教授たちが低賃金の見直しを求めてストライキを起こしたことで、その間キャンパスに行くことが出来ず、予定されていた授業が全てキャンセルになってしまいました。この影響で、非常に楽しみにしていたギャラリーでの実習や、学年末の最終成績を決める重要な論文を書くための教授とのミーティングが大幅に減ってしまったので、結果やり場のない不完全燃焼な気持ちが残りました。ただ、大学が再開するまでの間、同級生と様々な展覧会を見に行ったり、論文の参考にするための文献を調べたり、忙しくてなかなか連絡の取れなかった日本の友達と電話したりするなど、急に空いてしまった時間を自分なりに有意義に活用することが出来たので、今となっては改めて自分自身と向き合う良い機会になったなと感じています。

写真:大学の友達とロンドン博物館の特別展を見に行った時の写真

また、それ以上に三月下旬に起きたコロナウイルスの感染拡大は、勉強面だけではなく生活面においても非常に大きな影響がありました。例えば、大学が閉鎖され急遽オンライン授業に移行したのは勿論のこと、感染者数が跳ね上がった瞬間にスーパーマーケットやホームセンターからありとあらゆる生活物資が無くなり、寮の仲間とそれぞれの食料や日用品を持ち寄ってシェアしなければならない事態にもなりました。感染予防については、日本のようにマスクや除菌グッズが充実した環境ではなかったので、スカーフを顔に巻き付けて外出したり、こまめに手洗いうがいをしたりするようにしていました。加えて、まだ政府がロックダウンを宣言していない段階から早々と飲食店やパブが休業を始めたことで、ロンドンの街全体がさながらゴーストタウンのようになってしまった光景は今でも鮮明に覚えています。

写真:感染者が急増した翌日の近所のスーパーの野菜売り場

日本に帰ってきてからもオンラインでの講義やミーティングが続いており、またコロナの脅威が収まっていないことでいつイギリスに戻れるかも分からないため、正直悔しさや不安感でいっぱいです。しかし、次学期はこの気持ちをバネにして、同学部の友人たちと情報交換して助け合いながら、オンライン授業や論文制作に精一杯取り組んでいきたいと思っています。

T.Mさん

米国 セントアンドリュース大学

今学期はやはり、コロナウイルスが大きく勉学にも影響したと思います。私の大学では感染者は出ませんでしたが、生徒は学期終了前に自宅でのオンライン受講を許され、その多くは自宅学習を行いました。私も例に漏れず学期途中での帰国となり、空港で課題を提出するなど工夫しながら何とか無事に帰り着くことができました。今学期の動きはあまり先が見通せるものではなく、柔軟に対応していかねばなりませんでした。

コロナウイルスが猛威を振るう少し前の短期休みに、フロリダにある教授の家に滞在させていただきました。留学生以外は家に帰ってしまう期間だったので、留学生を教授が家に招いてくださり、楽しい休暇を過ごすことが出来ました。教授の家のお手伝いをしながら、アメリカの家庭料理を習ったり近くのショッピングモールに行ってみたりと、大学では経験できない「アメリカの生活」を体験しました。もっとも印象的だったのは、フロリダに向かう道中に出会った州警察の皆さんと話したことと、教授ご夫婦に連れて行っていただいたマーケット、ガレージセールです。長時間ドライブの合間の休憩に立ち寄ったファストフード店からきれいに停車された警察官の方々のオートバイを見て、その美しさに感動していたところ、教授が私を連れて警察官の方々に挨拶をしてくだいました。そのおかげで、少しお話をさせていただくことが出来た上、写真も撮っていただきました。地元警察官の方々は自分の仕事にプライドを持ち、真剣にお仕事をされていてとてもかっこよかったです。また、「アメリカの生活」については、大学では体験できないホームステイ状態であったため日常の小さなことがとても楽しく感じられました。教授とホームセンターで木材を買ったり、土曜日の朝には地元のマーケットに出向いて朝ごはんをご馳走になったりしました。ガレージセールも週末になると至る所で開催されていて、たくさんの「自分には必要ないけどまだ使えるもの」を売っていました。何軒かガレージセールを巡りましたが、どれも私には珍しく、最近の大規模量販店では見ない掘り出し物や歴史を感じられるものに出会いました。この文化は、日本人ならリサイクルショップに持っていくものをそのまま売っているので、お店では買取りの出来ないものや値段の付けられないものも再利用できて環境にも優しいと感じました。コロナウイルスの影響が少ない時期にこのような貴重な経験が出来たことは本当に恵まれていると思います。今ではその教授とも定期的に連絡をとって近況を報告し合っています。

写真:フロリダに向かう道中に出会った州警察の皆さんと

写真:みんなで一緒の写真

ウイルスの影響で帰国が早まったことにより、個人的に興味を持っていた、大学の環境問題に関する取り組みを調べることは出来ませんでした。

しかし、新たな友好関係を築いたり、教授と楽しい時間を過ごせたりした経験はとても大きなものとなりました。来学期も健康を第一に優先しながら、多くの経験を積んで悔いのない期間にしたいと思います。

W.Yさん

米国 ニューヨーク州立大学ジェネセオ校(物理専攻)

このセメスターは沢山の意味で挑戦的な学期でした。一番大きかったのは何と言ってもコロナウイルスの影響です。自分の学校は3月中旬には授業が全てオンラインになることが決定し、結果的にアメリカに滞在していたのは2ヶ月足らずでした。とは言え、この2ヶ月で得られたことは決して少なくはありませんでした。今学期は理系科目を多く受講していたのですが、大学でこれまでよりもより深く学べたことや、ラボと呼ばれるクラスで講義中に学んだことを実際に実験して、自分の目で見ることができるというスタイルがとても自分にフィットしていたことで、アカデミック分野に強い興味を持ちました。それがきっかけとなって、専攻を物理にすることを決定しました。帰国後、クラスがオンラインとなってからはモチベーションの維持など、オンライン授業特有の難しさはありましたが、なんとか乗り越えることができました。今学期は、一瞬で世界がここまでも変わってしまう、当たり前の生活が当たり前ではなくなってしまう現実を体感しました。同時に、一度この異常事態を経験したことで、当たり前の生活が送れることがいかに幸せか今一度実感することもできました。次のセメスターからは、2年生に入るということもあり、専攻分野の授業を沢山とることができるので楽しみです。

写真:大学周辺の風景

2020年秋

A.Sさん

英国 ゴールドスミス大学(視覚芸術学部キュレーティングコース)

今期はコロナ感染拡大の影響でイギリスに渡航することができず、残念ながら現地での生活状況を報告することはできませんが、代わりに現在大学や友達とどのような交流が続いているかについてお伝えしたいと思います。

まず、大学に関しては、全ての授業がオンラインで行われているのは勿論のこと、他の活動についてもオンライン上で様々な工夫を施して取り組まれています。例えば、サークル活動(イギリスの大学では”society”と呼ばれています)はおおよそ週に一回のペースでzoomを通じて実施されており、私が所属しているvisual culture society (芸術学サークル)では毎週水曜日にゲストを招いてのトークセッションや映像作品の上映会が開かれています。去年とは違って参加者たちと直接的に触れ合うことができないのは残念ですが、担当の先生や生徒たちが毎回企画を練って有意義な時間を提供してくれているのでとても感謝しています。

また、友達やキュレーティング学科の同級生たちとは主にSNSを通じてやりとりを続けています。ただ、これについては以前から彼らとアカウントの相互フォローをしたりチャットグループを作ったりしていたので、コロナが流行る前と後でそこまで大きな変化は無いなと感じています。また、授業や課題についての事務的な連絡もそのような場で簡単にこなせるので、疑問が溜まってしまって一人で抱え込むようなこともなく非常に助かっています。もちろん親しい友人たちと対面で会うことができないのは寂しいですが、この状況が改善してまた彼らに会えるようになることを楽しみに、これからもビデオ通話などの機能を使って頻繁に相手の様子を確認したりたわいのない話で盛り上がったりして交流を続けていこうと思います。

そしてロンドンに戻れなくなってしまった結果として個人的に一番悔やまれることが現地での展覧会巡りができなくなってしまったことなのですが、各博物館やギャラリーがよくウェブサイト上でバーチャル展覧会やアーティストのトークショーを開催しているので、結果また違った形で日本にいながらアート鑑賞を楽しむことができています。

まだまだ日本とイギリス共にコロナウイルスに悩まされ続けており、いつ以前のような暮らしに戻れるのか分からない状況ではありますが、とりあえず今自分にできることに精一杯取り組んで、オンラインでも充実した大学生活ができるようにしていきたいと思います。

T.Mさん

米国 セントアンドリュース大学

今学期も大きくコロナウイルスの影響を受けた留学生活となりました。私の大学はハイブリッド制と呼ばれる、オンラインクラスと対面クラスの両方に参加するスタイルを採用しています。そのため必然的にアメリカの教室で受講するクラスが決まっており、不安はありましたが渡航を決めました。しかしセメスターが始まって1週間もたたないうちに大学内でクラスターが発生してしまい、私のルームメイトも所属していた部活から感染し自宅隔離となりました。自分は陰性でしたが部屋で10日間の隔離生活を送りました。セメスターが始まったばかりで、受講しているクラスの教授への連絡がスムーズに行かなかったり、教授によって違うオンラインクラスのスタイルに戸惑ったりと、トラブルはありましたがなんとか授業を受けることができました。中にはセメスターの間中、クラスに集まる人数を減らすために週に2回ほどオンラインになるクラスもありました。そんな状況下では授業の理解度に寮のネットワーク環境が大きく関わっており、少しでも途切れると聞き取れず、戸惑ってしまう自分の英語力に悲しくなることもありました。それでも同じクラスを受講しているネイティブスピーカーの友人や、教授が設けてくれた質問の時間、メール等を活用してなんとか乗り切りました。これからのwith コロナの時代に必要な対応力、特にオンラインに対しての対応力が向上したと思います。

また、大学の留学生クラブ、SAU ISCにご縁があり、今回のセメスターから部長を任せていただきました。しかし、部活動においても、これまで主にイベントを中心に活動していたクラブを、コロナ渦でどう運営するか悩まざるを得ませんでした。前期部長に大まかな内容や運営方法を学ぶことができましたが、誰もwith コロナの生活下でどのようなイベントを企画すれば良いか分からず、日々変化する政府からの情報に振り回される日々が続きました。感謝祭の祝日には小旅行を計画していましたが、それも中止となり、あまり具体的な活動には繋げられず悔しい思いをしました。アメリカに実家がある学生とは違って、車などの移動手段がほとんどない留学生は大学側のサポートが必須です。食事が提供されない祝日のために近くのスーパーまで送迎を頼んだり、空港までの交通手段の手配をしたりなど、クラブとして今まで継続してきた留学生の基本的サポートが主な活動となりました。いまだ日々の生活にコロナが強く影響力を及ぼす環境下では、楽しむことよりも安全面や衛生面などに重きを置いた活動を優先しました。来学期にはできる範囲でその他の活動も考えてみようと思います。

私生活の面では、ハロウィーンの際に行われたお化け屋敷が非常に印象に残っています。コロナ対策が徹底される中、学校の敷地内で行われたこのイベントは、お化け役もスタッフ役も現役の学生が担うものです。毎年そのクオリティの高さが話題になっていたようですが、私は今学期が初めての参加でした。仕上がりはまるでプロの役者の方々のようで非常に恐ろしく、本格的で、アメリカのハロウィーンの、日本とはまた違った楽しみ方を知ることができました。特に私は非常に怖がりだったため序盤から腰を抜かし、同行した友人に引き摺られつつ、「生きて帰る」と叫びながらの脱出となりました。最後には歯を取り外したチェーンソーを持った方が追いかけてきましたが、それも今となっては楽しい思い出です。

まとめ

withコロナという新しい状況に負けまいと足掻いたセメスターでした。日本に帰国して休学やオンラインにも対応している大学への編入も頭をよぎりましたが、どうしてもアメリカで学びたいという意志が強く、渡航を決めました。その決断によって両親はもちろんのこと、たくさんの方々にご心配をお掛けしました。しかし、留学生クラブや日本では苦手だったオンライン授業への対応、オンラインでは参加が難しいグループワークなどを通して、勉強面でも生活面でも大きく成長した一年になりました。こうして健康に楽しく学ぶことができる現状に感謝の心を忘れず、次のセメスターも悔いのないものにしたいと思います。

W.Yさん

米国 ニューヨーク州立大学ジェネセオ校(物理学)

今学期はコロナウイルスの影響もあったため、アメリカには帰らず、全てオンラインで授業を受けていました。そのため、今学期はかなり大変な学期となりました。授業を同期的に受けることはできなかったし、科目によっては授業の録画もなかったため、課題を見て、初めてその授業の内容を知り、その場で調べながらなんとか授業に追いつくということをしなくてはいけませんでした。

また、時差の関係で教授とのタイミングが合わずオフィスアワーを入れることが難しかったり、テストを深夜に受けたりしなければいけない場面もありました。ただ、このような大変な学期だったからこそ得られたものも多かったと思います。例えば、この学期は勉強に割ける時間が通常の学期よりも少なかったため、勉強の質を上げることに注力しました。ただ、この学期は効率的な勉強という点では上手くいきましたが、一方で発展的な内容に触れることが難しかったように思います。例えば、物理のクラスには、そもそも物理が好きで、理系科目が得意な学生が集まっているため、テストも応用的な問題が多く含まれています。今学期の勉強の仕方ではそのような応用的な内容に対応することが難しかったです。特に物理の場合は、本質を理解することが大事で、しっかりと数式の意味や関連性を咀嚼していくことで感覚的に扱う式や解法を見つけることができるようになると個人的には思っているのですが、今学期の勉強の仕方ではそのレベルに至ることができなかったように感じます。今後、理系分野の専攻として大学生活を送る上で、この本質を理解するという部分は必須となってくると思うので、次学期以降はこの部分を課題として取り組んでいきたいと思います

T.Tさん

カナダ ダルハウジー大学(理学部)

2020/21年度秋学期も無事に終えることができたのでここに留学生活レポートを記します。今学期は新型コロナウイルスの影響により授業が全てオンラインで行われるというものでした。今年の夏頃での大学側の見通しは、冬学期からまた通常通りに授業を再開するというものだったので、私は秋学期中もカナダに滞在し、オンライン授業を受けていました。その留学生活を少しばかりここに記します。

学習面では、オンライン授業と言うこともあり最初は慣れずに戸惑うこともありましたが、最終的にはうまくできたと思います。私の履修した中では、スペイン語の授業が唯一オンタイムで行われた授業で、あとはあらかじめ録画された授業を自分のペースで見るというものでした。ですがいつでも受講できる反面、自分でタイムマネジメントをしないといけず、ついつい後回しにしてしまったりするのでペースを掴むまでは少し大変でした。各週それぞれのクラスで課題が出たりするので、期限内にそれを終わらせるのに必死でした。ですがオンライン授業の良い面もあり、特に録画の授業だと一時停止したり、理解できなかったりしたところは巻き戻してまた見たりできるので、どうしても英語面でもハンデがある私はその点とてもやりやすかったです。

クラスの内容としては、1年生のときよりもっと専門的なことを学ぶことができ、特にBlue Planet という海洋学のクラスとClimate Change という気候変動に関するクラスがとても興味深く面白かったです。

生活面として感じたことは、やはりコロナウイルスの影響で街の様子が変わったことです。私の住んでいるノバスコシア州のハリファックスは、カナダのトロントやモントリオールといった大都市と比べると感染者数はかなり少なかったのですが、それでもロックダウンも何度かあり、街の様子は去年と全然違いました。レストランやバーなどは閉まっていたり制限がある中の営業で、お店やスーパーなど建物に入るときや公共交通機関に乗る際はマスクをしていないと入れないといった感じでした。去年はマスクをしている人など街中ではほとんど見かけることはなかったのですが、今年はマスク着用がもはや日常の風景となっていました。

また今学期はアルバイトも始めました。辻利という日本の抹茶ブランドの店がハリファックスにもこの夏オープンし、そこで働いていました。お客さんと接客する上でやはり日本と文化が違うことを感じました。普通に話しかけてくるお客さんもたくさんいて、時には話が弾んだりして楽しかったです。時々日本人のお客さんが来たり、日本に行ったことがあって日本語が話せるカナダ人のお客さんなどもいてびっくりしたりもしました。海外で働くことはなかなかできないと思うので、貴重な体験でした。バイトと学業の両立は大変でしたが、学ぶことも多かったです。

今学期は全てオンラインで授業が行われるという通常とは違う学期でしたが、バイトなど新しいことも始めることができたので良かったです。次の冬学期もオンラインで行われることになっているので、早く通常通りに授業ができるように祈りながらこれからも頑張っていきたいです。

写真:バイト先での風景

2020年冬

T.Tさん

カナダ ダルハウジー大学(理学部)

2020/21年度冬学期も無事に修了する事が出来たので、ここに留学生活レポートを記したいと思います。前学期に引き続き、新型コロナウイルスの影響により今学期も授業は全てオンラインで行われました。先が見通せない状況でしたし、1年半以上帰国をしていなかったので、この冬学期は帰国し日本から授業を受けることに決めました。秋学期のテスト等が全て終わった12月の下旬のタイミングで日本に帰国しました。

学習面では前学期と同じような形で、全てオンラインで授業を受講していました。ほとんどの授業は録画されておりそれを自分の好きな時間に見るというものだったので、時差などはあまり気にせずに授業を受けることが出来ました。その分、自分で時間管理やタスク管理をしないといけなかったので、そこは大変でした。前学期は生徒側も教授側のオンライン授業はほとんど初めてだったということもあり、試行錯誤しながら進めていく場面もありました。ですが、今学期は双方慣れてきており、スムーズに進めることが出来ました。このコロナ禍で、秋冬学期を通してオンライン授業を受けた感想としては、オンライン学習は、学習面では対面授業と同等、またそれ以上に学べることができます。ただ、クラスメートや教授と接する機会は残念ながらほとんど無かったです。他のクラスメートの顔はほとんど知りませんし、丸1年度その教授のクラスを受講したのに、クラスによってはその教授の顔すら知らないこともあります(笑)。やはり人と人との繋がりを持つためにはやはり対面授業のほうがいいと思うので、次の学期に期待したいです。

生活面で大きく今までと違ったことは、今学期は初めて日本で授業を受ける学期ということです。よく言われることだとは思いますが、日本から出てみて初めて日本のことが分かるというのは、本当にその通りだと思います。久しぶりに日本に帰ってきて、ご飯の美味しさにびっくりしたり、スーパーの品揃えの良さに感動したりしていました。一度日本の外で暮らしてみてから帰国すると、日本の良い面も悪い面もたくさん気づくことがありました。

また、今年の4月に祖父が他界したのですが、もし普通に授業が行われていれば、その時期はまだ学期の最中でカナダにいたと思います。ある意味、コロナのおかげで今回帰国し、最後祖父に会い感謝の言葉を伝えることができたのは、本当に良かったと思います。物事には良い面と悪い面両方あるのだなあとひしひし感じました。今回帰国して日本から授業を受けることで、家族との時間をたくさんとることができて良かったです。

海外の大学へ進学すると、日本から授業を受けるというのは、普通はできないことなので、今回新型コロナウイルスの影響により、そうすることになりましたが、結果的に良かったこともたくさんありました。ただやはりせっかくカナダの大学へ進学しましたので、カナダで生活し、対面で授業を受けたいと思います。一日でも早く普段の日常へ戻って、9月からまたカナダで大学生活を送れることを願うばかりです。

2021年春

A.Sさん

英国 ゴールドスミス大学(視覚芸術学部キュレーティングコース)

今期も前回に引き続き渡英ができず、結果として二年生の間は丸々福岡でオンライン授業を受けることになってしまいました。しかし、この約半年間の学生生活を通じて今までにない貴重な体験をすることができたので、今回は主にそのことについてお伝えしていこうと思います。

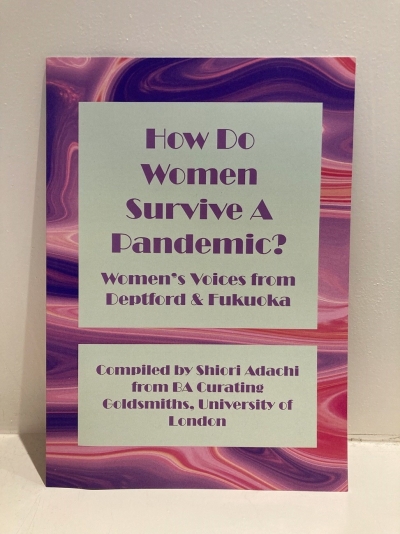

その貴重な体験というのは、キュレーティング学科の授業の一環として、大学と提携しているコミュニティーギャラリーの現場実習に参加したことです。もちろんすべての工程がオンラインで行われましたが、実際にギャラリーのプロジェクトに一から携われたことでとても身になる経験ができたなと感じています。そのプロジェクトは「国際女性ウィークプロジェクト」というもので、国際女性デーに定められている3月8日から一週間女性の権利に関するオンラインイベントを行うというものでした。私は初日のイベントの企画・司会を任され、コロナ禍でどう生き抜いてきたのかという題目で福岡とロンドンの女性たちの国際交流会を開催することにしました。準備としては第一にイベントに参加する方々の募集、どうイベントを進めるかの計画、そして司会進行の台本書きなど、やらなければいけないことが山ほどあり、多くの時間と労力を費やしましたが、同じ実習に参加していて別の日のイベントを担当していた同級生と協力したり困ったことは先生に相談したりして、結果10人ほどの参加者を集め、2時間ほどの交流会をスムーズに進めることができました。イベントでは交流を盛り上げるために一人一つずつコロナ禍で活躍した私物を持参しそのことについてプレゼンをしてもらいました。参加者の中には着物を着てきてくださった方や祖国の伝統工芸品を見せてくださった方もいて、コロナについてだけでなく異文化についても学べる機会となり、とても興味深いディスカッションの場を作ることができました。プロジェクトの最後にはこの交流会の内容をまとめた冊子を作成して参加者の方々にプレゼントし、とても喜んでいただきました。このようなプロのキュレーターが実際に取り組むような本格的な企画を任せてくださったギャラリーの方々と大学の先生にはとても感謝しています。このプロジェクトを通じて、今までの自分の学習能力に対する不安が大幅に解消され、自信を持って授業やグループ活動に取り組むことができるようになったので、ここで学んだことは私にとってとても意味のあるものになったと思います。

さて、次学期からはいよいよイギリスに戻っての対面授業が始まります。依然としてコロナの影響が心配ではありますが、三年生になってからは今まで以上に勉強や課外活動に積極的に取り組んでいけるよう努力していきたいと思います。

写真:交流会終了後参加者にプレゼントした冊子

T.Mさん

米国 セントアンドリュース大学

今学期は、コロナの影響を受けながらもできることを少しずつ行動にした学期となりました。実際、留学生クラブの部長を努めながら、様々な企画を計画しては感染症対策に阻まれ、何度か心が折れかかることがありました。それでも、大学側と交渉して連休にキャンパスに残っている留学生に無料で食事を提供できたことや、コロナ渦で帰国する留学生のためのP C R検査の情報をS N Sを通して共有するなどの活動を積極的に行いました。また、学期の最後に行った「ドームセール」はやっとの思いで実現したオフラインの企画だったので、イベントが実現したこと自体が本当に嬉しかったです。この企画は、この大学を離れる留学生が母国に持ち帰れない家具や服、家電を持ち寄って売るものです。自分が以前訪れたフロリダで見たガレージセールのアイデアを、大学内で再現することを試みました。そして、留学生の本来捨てる予定だった荷物を現金に、学生は実用品等を安価に買うことができます。また私が興味のある、環境問題に関しても、本来ゴミとなるはずのものを捨てずに再利用する取り組みを行うことができました(リユース)。これらの3点で非常に価値のあるイベントになり、教授からも良い評価をいただくことができました。

また、既存のサービスである「ウーバー」のアイデアをもとに、大学内でのタクシーサービスも開始しました。この「ウーバー」というサービスは、車を持っている近くの人に依頼してお金を支払い、目的地まで送ってもらうというものです。車を持たない留学生にはぴったりのサービスなのですが、私の大学がある地域はサービス圏外のようでした。そこで車を保有する学生と話し合い、大学内で安心安全に移動手段を確保するシステムを作り、学生に向けて公開しました。このサービスは利用者こそ少なかったものの、ちょっとした買い物にも徒歩で行くしかない留学生と、車を持っているために高い保険料を払う必要のある学生をつなげることができました。また大学側にも、留学生が交通手段を必要としている事実を訴えることができ、自分の中で大きなやりがいを感じたプロジェクトとなりました。

私生活では、「大学2年生の成績優秀者」としてSophomore Honor を受賞しました。これは2年間の平均成績が3.5以上の学生に与えられるもので、今まで頑張ってきた成果を認めていただくことが出来ました。成績が全てとは考えていませんが、やはり留学生として良い成績を取り続けることあは安易ではありませんでした。それでもこのように、目に見える形で認めていただけて、送り出してくれた家族やお世話になった先生方にも感謝の気持ちと共に報告しました。

短期休暇では、フロリダの教授のご自宅で引っ越しのお手伝いと庭仕事をしていました。前回にも増して忙しく、州を超えて移動しながらの長時間労働を体験し、非常に疲れたのを覚えています。労働の合間に地元のビーチや有名なピザ屋に連れて行ってもらったことはとても良い思い出ですが、これからは頼まれても全部を引き受けるのではなく、できることをやり、出来ないことはしっかりと「出来ない」と伝えなくてはならないと学ぶいい機会になりました。

また、自分自身アメリカでコロナに感染したことがあります。コロナ陽性が発覚した時は、ちょうど留学生クラブの学生が定期的に集まっていた時期でもあったので、クラブ内でも何人かの感染者が発覚しました。特にアジア系の学生にコロナ陽性者が出たときは、当時大きな動きとなっていた「アジア人差別」に繋がるのでは、と非常に心配していました。幸いにも小さな大学なので知り合いや友人も多く、そのようなことにはなりませんでしたが、自分はアメリカにとって「アジア人」であり「外国人」であることを強く意識させられる出来事でした。実際に大学近くの大型スーパーで買い物をしていたときも、日本人の友人がレジ待ちをしていたところ、前の中年の白人女性に「どっかに行け!」と大きな声を上げられたことがあります。その場では動揺して理解できなかったものの、その発言がアジア人差別とも受け取れることを学び、ショックを受けたこともあります。

まとめ

2年生を終えた今、「アメリカでは生きた英語でケースバイケースにビジネスを学ぶ!」、「日本の文化をアメリカの学生に共有したい!」と胸を弾ませていた入学前とは、大きく違う自分に正直驚くこともあります。事実、多くの人種が集まるアメリカでは、日本人としてのアイデンティティよりも、私個人としてのアイデンティティが重視されるし、座学では学べないアメリカ社会や人々についても多くのことを学びました。セクシュアルマイノリティーの学生とルームメイトになって恋愛トークをしたり、アメリカの銃制度に絶対反対のイギリス人の友人と8歳の誕生日に護身用のピストルをもらったアメリカ人の友人と銃規制について話したり、本当にたくさんの「知らない世界」を発見し続けた2年間でした。次のセメスターからは今の大学を離れて別の大学に編入を予定していますが、留学したくてもできない学生も多い中、このような機会を与えていただけたことに感謝してこれからも精進し続けたいと思います。

写真:表彰式にて

写真:フロリダのピザ屋にて

写真:ドームセールの看板

W.Yさん

米国 ニューヨーク州立大学ジェネセオ校(物理学)

今学期からはニューヨークに戻り、授業を受けていました。このセメスターもコロナウイルスの影響でほとんどの授業はオンラインで行われており、対面での活動ができない分、ひたすら勉強に集中していた気がします。そのおかげか、自分の受けていたクラスを教えていた教授と仲良くなることができて、その教授のリサーチに加わることができました。

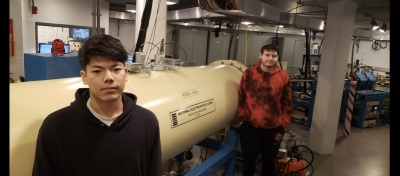

今行っているリサーチではRutherford Backscattering Spectrometryという分野のリサーチを行なっていて、写真に添付したようなとても大きな加速器を使った実験を行い、得られたデータを複数のプログラミングソフトで解析するということを行なっています。(ちなみにこのRutherfordという人は原子核の周りを電子が周回しているという現在最も一般的に受け入れられている原子構造を発見した人で、nuclear physicsの父とも呼ばれています。)自分にとって研究は初めての経験で未だに難しい部分が多々あります。まず、機器の扱いが繊細で細心の注意を払わなくてはいけません。この加速器の操作は別室にあるコンピューターを使って行うのですが、3台のコンピューターを使って加速器内の電圧の調整を慎重に行なっていきます。また、放射性物質を使用する場合もあるのでその際にも注意が必要です。そして、プログラミングソフトを使って実験データの較正と読み取ったデータのプロット、解析をしていくのですが、この時にも統計の知識を使う必要があり、何をするにしても慎重に試行錯誤しなければいけません。夏休みもこの研究を続けるので、徐々に慣れていけたらと思います。

ちなみに、多くの留学生は学内でのアルバイトとしてカフェテリアや留学生のオフィスで働いていることが多いですが、理系だとこのようなリサーチやラボのクラスでチューターをすることでもお金を得ることができるのでおすすめです。また、特に理系で大学院に進学を考えている人にとってリサーチの経験は大学院での選考に有利に働きますし、自分の好きなことでお金を得られて将来にも繋がるというメリットだらけです。リサーチのポジションにつくには教授と仲良くしておくことと、その研究分野のインプットを授業プラスアルファで行う必要があるので、普段から真面目に勉強してGPAを高く保っておくことやオフィスアワーで教授と仲良くしておくことは大事だと思います。これから約3ヶ月間、大学で研究漬けの日々になると思いますが、頑張っていきたいと思います。

写真:実験室の様子

写真:Senior send offで同じ大学の日本人が集まった時の写真

2021年秋

A.Sさん

英国 ゴールドスミス大学(視覚芸術学部キュレーティングコース)

二年生の間はパンデミックの影響で福岡でのオンライン学習を余儀なくされていましたが、三年生になってからは海外渡航の規制緩和のおかげでようやくイギリスに戻ってくることができました。今回は、私が現在どのような留学生活を送っているのかをレポートしていきたいと思います。

まず、コロナの状況についてですが、イギリスはコロナに対する意識が日本とは全く違います。ニュースでもよく取り上げられている「ウィズコロナ」という考え方が人々の間で既に浸透しているようで、街中でマスクをしている人は少なく、マスク着用を義務付けられている公共交通機関でもマスクを外している人をちらほら見かけることがあり、感染対策意識の高かった日本で過ごしていた身としては、そういった人々の態度にいまだに不安になることが多いです。政府の方針としてもこれから大幅な規制撤廃に動いていくようで、個人レベルでの感染対策が重要になってきています。そのため、私は常に消毒液を持ち歩いたり極力人混みのある場所は避けたりして、自分なりに毎日感染防止を心がけるようにしています。

また、学習面では過去二年間と比較して課題の量が格段に増えたなと思います。大学最後の年なので、卒論に取り組まなければならないのはもちろん、特に私が所属しているキュレーティング学科は、それに加えて卒業制作 (展覧会の企画、開催)もあるため、授業の合間や休日にクラスメイトとミーティングをする機会が多く、自分の時間を作るのがとても大変です。しかし、それと同時に皆で一つのものを作り上げることにやりがいも感じています。私は主にカタログとショートフィルム作品の作成を担当しているので、五月末の展覧会でどのように仕上がるのかとても楽しみです。

そして、大学が休みの日には友達とギャラリーやショッピングに出かけたり、時にはロンドン以外の地域に小旅行に出かけたりもしています。ここ数ヶ月の間には、ビーチサイドで有名なブライトンと、古代ローマ時代にできた温泉街で知られるバースに行ってきました。どちらもロンドンとは全く違う雰囲気を持っていて、同じイギリスでも歴史や土地柄によって街並みが大きく変わることに驚きました。この国に滞在できるのはあと半年ほどとなってしまいましたが、これからも時間を見つけて様々な場所に旅に出て、新しい発見を楽しみたいと思います。

バース旅行に行った時の写真

T.Mさん

米国 アリゾナ州立大学(ビジネス)

今学期は新しい大学での生活に慣れ、適応するための期間になったと思います。大学の規模が違えば、教授との距離感や授業形式が大きく違うのはもちろんのこと、自分で行わなければならないタスクの量も大きく違い、慣れるまでは試行錯誤の日々でした。そのような忙しさの中で、大学で出会った友人との関わりは大きな力となりました。台湾やシンガポールの友人を招いてたこ焼きパーティをしたり、茶道の経験を活かして抹茶の体験を行ったり、非常に楽しい時間を得ることのできた学期となりました。たこ焼きパーティでは、シンガポールの料理である複雑な調味料を配合した豚丼や、台湾料理であるスパイスの効いた焼き鳥などアジアの食文化を通して国際交流を行いました。冷凍食品としてのたこ焼きが世界的に流通しているため、存在自体は知っているものの作ったことがないという友人がたこ焼き機を見て感動していたのが印象的でした。また、アメリカ人の友人がハロウィーンの時期に毎年焼くというパンプキンケーキ作りに誘ってくれ、大きなパンプキンケーキを大量に焼くなど、様々な国の食文化に触れながら人間関係の構築も行いました。また抹茶体験で抹茶を振る舞った友人から、日本には今でもソファーという概念がないのか、だから床に座るのか、と質問を受けてアメリカ滞在3年目にして新たなカルチャーショックを受けました。忍者芸術のクラスで学んだ、アメリカを含む世界中で日本の伝統文化のイメージだけが一人歩きしている側面を実感する出来事となりました。また、興味のある分野を共有する友人ができたのも非常に嬉しいことでした。編入前の大学では持続可能なビジネスという専攻が存在せず、個人的な興味だったトピックをクラスメイトと熱く語れることは自分にとって大きな刺激でした。特に「食と健康、気候変動」のクラスで出会ったグループメンバーとは学期が終わった今でも互いに連絡を取り合っており、次学期でも大学側からのお声がけで、プロジェクトを続行することが決まりました。このプロジェクトメンバーで行ったプレゼンテーションの高い評価が伝わり、大学内のバラエティショーでも発表させていただくなど貴重な体験と仲間を得ることができました。

このように多様性に富んだ、素晴らしい友人に恵まれた環境下だからこそ、今更ながら日本人としての自覚や当事者意識について深く考えさせられることが何度かありました。まず、同じ留学生としてアメリカにやってきた友人との会話の中で再認識した選挙の大切さです。世界には、自治を求める地域とそれを快諾できない国というような難しい関係性がいくつも存在します。その事実は私もニュースなどメディアを通して少し知ってはいたものの、自分の友人の言葉で語られる現実は非常に生々しく、衝撃的なことばかりでした。それと同時に、選挙に有権者として参加できることは当たり前ではないこと、そして、その大切さを知識として知っていながらも当事者としての自覚があまりなかった自分に対して忸怩たる思いを抱かざるを得ませんでした。また、友人との日常会話の中で、日本がその国々を統治していた時代について触れる機会が何度かありました。友人の言葉の中に、過去の出来事として習った私にとっての「歴史」が友人の「個人的なバックグラウンド」の一部として組み込まれていることに驚き、己の日本人としての自覚について考えさせられました。歴史としての国際関係が私個人の友人関係に直接関連することはほとんどありませんが、それでも日本人としてのアイデンティティを持った一個人としてアメリカという他国に滞在していることを強く意識する出来事でした。

まとめ

日本で生まれ育ち、恵まれた環境下で多くのことを学んだつもりでも、多様性に富んだアメリカでは多くの知らないこと、想像もしなかったことに気がつかされます。アメリカに住み、英語で自らの専攻を学ぶだけを留学生活とするのではなく、様々な価値観やバックグラウンドを持つ友人と出会い、世界や人々、文化やその背景、そして自身について常に探求する心を忘れないことの重要性を強く実感した学期となりました。この多様性の豊かな学びの機会を無駄にせず、来学期も多くのことを学び、考え、自信のアップデートを重ねていく半年にしていきます。

プロジェクトのためのアンケートイベントにて お世話になった教授との写真

グループを代表して発表したメンバーとの写真 大学内のイベントにて友人と観覧車

W.Yさん

米国 ニューヨーク州立大学ジェネセオ校(物理学)

今回は、秋学期というよりも夏休みに参加していたsummer research programをメインに書きたいと思います。このプログラムは毎年夏休みの時期に開催されていて、約2ヶ月間教授と一緒にリサーチをできるプログラムです。僕は今回、nuclear physicsの分野で前学期から行っていた粒子加速器を使った物質の分析と中性子の性質を調べることをメインに行いました。そして、今振り返ってみてもこの夏に経験できたことはとても大きかったと感じています。

リサーチを始めた頃は、そもそも何をやっているのかすら分からずついていくのに精一杯でした。しかし、同じ研究分野の論文を読んだり、教授が勧めてくれた本を読んだりしながらインプットを続けていくうちに、徐々に自分の行っている研究との繋がりが見えてきました。次第に次に何を試せばいいのか、実験データからどのようなことが読み取れるのかなどが見えてくるようになりました。個人的にこの夏で一番大きかったのはcolloquiumでプレゼンをしたことです。colloquiumは物理の教授や学外の研究者が自分の研究テーマなどについてプレゼンをするというイベントで毎週行われています。ただ、生徒がプレゼンをしているのは見たことがなかったので一緒に研究していた教授から打診された時は本当に驚きました。教授や研究をしていた生徒たち約50人の前で英語で30分間自分の研究について喋るのはもちろん初めての経験でしたし緊張もしましたが、数ヶ月間取り組んできた研究をアウトプットするよい機会となりました。また、このプログラムには、わざわざ夏休みに大学に残ってまで物理をしたいと思っている人たちが集まっていました。彼らが研究に参加できるほど賢いのはもちろんのこと、なによりも物理が本当に好きな人たちが集まっていて、そのような人たちと一緒に研究できたのはとても幸せでした。さらには、このプログラム中はpizza Fridayという研究をしている生徒と教授で集まって、ひたすらピザを食べるというイベントや教授の家で行うバーベキューが毎週あって、本当に楽しかったです。加えて、今回このリサーチに参加したことでピッツバーグで開催されたAPS(American Physics Society)主催の学会に参加することもできました。この学会にはアメリカ全土から物理学者が集まっていて他の研究者たちがどのような研究を行っているのかを知ることができてとても良い経験になりました。

このように沢山の楽しいことを経験できましたが、このプログラムに参加して一番よかったと思うのは物理に対する興味が一層強まったことです。レベルの高い友達と一緒に働き、授業のレベルをはるかに超えた研究テーマに取り組んだことで自分の知らなかった物理の世界を垣間見ることができましたし、自分がこれまで勉強してきた内容が研究と繋がっていくのもがとても面白かったです。これからもより一層物理を学んでいきたいと思います。

研究室にて

研究室にて

学会に参加した時の写真 学会中のピッツバーグ観光

T.Tさん

カナダ ダルハウジー大学(理学部)

今学期も昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響下でのものとなりました。しかし今学期は対面授業も再開され、カナダに戻って学生生活を送ることができましたので、ここに留学生活レポートを記したいと思います。

まず学習面でのことを記します。今学期の授業形態は50%対面、50%オンラインといった感じでした。今学期履修した5つのクラスの内、2つは対面、2つは完全にオンライン、1つは対面とオンラインのブレンドといった形でした。昨年1年間がまるまるオンラインだったということもあり、対面授業に戻ることに正直少し不安もありました。ですが、クラスメートや教授と仲良くなったり、人脈を広げたりといった、オンライン授業では得ることの難しいものが得られて、改めて対面授業の良さを実感しました。

今学期のクラスは1年2年生の時より格段に専門性がアップし、内容もより難しいものでした。私の専攻は海洋学ですが、海洋物理、海洋化学、海洋地学といったクラスを今学期は受講し、海に関して様々な観点、側面から学ぶことができてとても興味深かったです。対面授業になったことで実験の授業も取ることができ、クラスメートと試行錯誤しながら実験をするのはとても楽しかったです。

次に英語力についてです。2021年はコロナの影響で8ヶ月ほど日本にいて、授業もオンラインだったこともあり、英語を聞くばっかりで話す機会があまりなかったのでスピーキング面での英語力の衰えを心配していました。しかし今年の9月にカナダに戻ってから英語を使っていくうちに案外すぐに思い出し、心配するほどのことはありませんでした。1対1で話す分にはもうほぼストレスなく話すことができるようになりましたが、依然としてまだ言いたいことが上手く伝えられなくてもどかしいときがあったりと、完全にfluent といえる状態ではないので、もっと精進して自分の英語力を上げたいと思います。

今後留学を考えている方がこれを読んでくださっているのか分かりませんが、一つ心の片隅に留めておいてほしいことは、留学生活の楽しさと英語力の高さはめちゃくちゃ比例するということです。もしかすると、“俺は英語そんなにできないけど留学生活謳歌しまくる自信あるぜ!”って人もいるかも知れませんが、そんな人に英語力があれば鬼に金棒で、あなたの留学生活は何倍も楽しくなります。コミュニケーションを取る上でリスニングとスピーキングの能力が重要で、特にリスニング力が“鍵”です。相手の言っていることがまず理解できないと喋ろうにも何も喋れません。日本にいる間にスピーキング力を上げるのは機会があまり無いし難しいと思います。なので留学に行く際はぜひリスニング力だけでも日本にいるうちに上げてほしいと思います。グーグルやYoutubeで検索すれば今どき勉強法はたくさん出てきます。

生活面では、今学期カナダのハリファックスに戻ることができたので、学業面以外でも様々なことをすることができました。私の所属している大学のJapanese Societyでは1年半ぶりくらいにin person でのイベントを何回か開くことができ、たくさんの人と交友を深めることができたので良かったです。夏祭りやおにぎりイベントを開催しました。夏祭りイベントでは、輪投げや射的、おみくじを用意したり、たこ焼きを作ったりして、日本の文化を海外の人に伝えることができました。

もうひとつ今学期学業以外で行った新しいことは、ダイビングです。大学のカリキュラムなどとは関係ないのですが、クラスメートの中に何人かダイビングをしている人達がいてその影響や、何より私が海洋学専攻なので、私もスキューバダイビングのライセンスを取ろうと思い立ちました。このシーズンを逃すと次は4月、5月になってしまうので、海が冷え切ってしまう前に取ろうと思い、11月だったのですがライセンスを取る決心をしました。ですがカナダの11月をなめてはいけません。正直めちゃくちゃ寒かったです。海水温度は約10℃、気温は寒いときで1℃でした。凍えながらも海に潜って色々なスキルを学び、コースを全て終えたあとは、一緒にコースを取っていた人達と、“俺らはタフなミッションを達成したね”などと言い合って共に称え合いました。暖かくなってまたダイビングができるようになるのが待ち遠しいです。

昨年は残念ながら新型コロナウイルスの影響で授業が全てオンラインとなってしまいましたが、今学期はカナダに戻ることができ、忙しいながらも充実した学生活を送ることができました。来学期を終えると次は4年生で、時の流れの速さを感じます。来学期も学業面、生活面とどちらも充実した生活が送れるように頑張りたいです。

Japanese Society でおにぎりイベントを行った時のSociety メンバーとの写真

スキューバダイビングのコースを取っていた時の写真

2021年冬

T.Tさん

カナダ ダルハウジー大学(理学部)

今学期も前学期に引き続き、カナダのハリファックスで学生生活を過ごしました。講義は対面とオンラインのハイブリッドでした。

今学期の学習面で感じたことは、今まで様々なクラスで学んだ内容の、“点と点”が自分の頭の中で繋がり始めたということです。例えば、海洋化学のクラスで学んだ内容が海洋生物のクラスでも出てきたり、海洋物理で勉強した内容が海洋地学で現れたりといった感じです。今まで学んできた知識を応用して新しいコンセプトを理解したり、同じ概念、現象であっても違った視点から見ることでより深い理解に繋げたりすることができました。

生活面で特筆することは、冬休みの期間を利用してケベック州のケベックシティというところまで、片道12時間かけて車でドライブして行ったことです。ケベック州はカナダでほぼ唯一のフランス語圏です。周りの人々はみんなフランス語を話しているし、街並みや食事、文化もハリファックスとは全然違った、ヨーロピアンスタイルな感じで、同じカナダなのにまるで違う国にいるように感じました。

また、辻利でのアルバイトに加えて、Halifax Convention Centre というところでも働き始めました。そこは色々なイベントを催す場所で、仕事内容としては主に会場設営、食事や飲み物を配膳したり、食器を下げたりといったものです。イベントによっては参加者が1000人を超えることもあるので、チームメイトとの連携がとても大切です。私がここで働いていて好きなことは、働く環境が“so diverse”なことです。そこで働いている仲間たちは、カナダ、インド、タイ、ラオス、チリ、ナイジェリア、バングラデシュ、ネパール、シリア、ベトナム、シンガポール、中国、台湾、日本、レバノン、コロンビア、ブラジル、etc…など、本当に世界中の国々から来ていて、そういった人たちと話したり、一緒に働くことができてとても楽しいです。

そして私は今大西洋のど真ん中にある、バミューダ諸島にいます。私の通っている大学とBermuda Institute of Ocean Sciences というバミューダにある研究機関とコネクションがあり、この夏そこで2つのコースを受講します。Research Diving Methods というサイエンティフィックなスキューバダイビングのノウハウを学ぶコースと、Coral Reef Ecology というサンゴ礁について学ぶコースを受講する予定です。幸運なことにも大学側からこのコースを取るための奨学金をいただくことができたので、こうして今バミューダにいることができています。つい先日到着し、明日から実際にクラスが始まるので、とても楽しみです。

ケベックシティの街並み 友人たちとルームメイトの誕生日祝い

バミューダの海

バミューダの海

2022年春

A.Sさん 英国 ゴールドスミス大学(視覚芸術学部キュレーティングコース)

大学最後の学期である今期は、引き続き選択授業での座学はありましたが、グループワークで取り組む学習がほとんどで、生徒中心でプロジェクトを作っていくことが多かったです。その中でも一番懸命に取り組んだのが、キュレーティング科の合同卒業制作である展覧会の企画でした。前期のレポートにも書きましたが、先生の介入がない中でクラスメートと話し合いを重ねながら企画を進めていたので、方向性を一つにまとめることが難しく、常に意見の衝突やトラブルが起こっていました。私も、今まで以上に白熱したミーティングに少し圧倒されていた部分がありました。しかし、無理せずに自分の良いタイミングで的確な意見を共有しようと心がけたおかげで、周りも私の主張一つ一つを真剣に聞き入れてくれました。最終的にはグループ全体でも個々の考えを尊重しつつ意見の取捨選択をスムーズに行える流れができ、その甲斐あって、5月には万全の体制で展覧会を開催することができました。このプロジェクトでは、アート事業を立ち上げていくノウハウを一から学べた以外に、グループワークで自分はどういう立ち位置でどのように動くのが最適解なのかを把握することができたので、将来キュレーターとして働くのにとても有益な経験を積むことができたと思っています。

また、展覧会の企画に多くの時間と労力を費やしていたので、同時に卒業論文やその他の科目のレポート作成を両立していくのがとても大変でした。ただ、少しずつ資料集めや段落構成の計画を進めていたので、最後まで課題を溜め込むことなく全ての論文を終わらせることができました。例えば、休日には展覧会チームとの打ち合わせや急な連絡が入ることが多かったので、平日の授業の合間で時間を作って、担当の先生に相談しに行ったり、積極的に図書館に出向いたりするようにしていました。加えて、モチベーションを上げるために、定期的に友達とカフェや公共の図書館で勉強会をするようにしていました。そのおかげもあり、ほとんどの論文で納得のいく点数を取ることができたので、計画的に制作を進めてきてよかったなと感じています。

大学ではキュレーションの定義を実習を兼ねて自由に学んできましたが、キュレーターとしての専門的な地盤をさらに固めるため、2023年にはイギリスにまた戻って、大学院で博物館学を専攻しようと考えています。ここでは、大学ではあまり触れてこなかった美術館や博物館などの公的芸術機関の運営方法(コレクションの管理や作品の取り扱い等)について学習していく予定です。過去三年間で生まれた新しい気づきや培った勉強方法は、大学院で学習を続ける上で確実に生きてくると思います。

ゴールドスミス大学で過ごすのが最後となった今期は、主にプロジェクトや論文制作に追われる毎日を過ごしました。特にキュレーティング科では、卒業制作として合同で展覧会の企画に取り組み、開催までに半年ほどの準備時間を費やしました。前回も書いた通り、私は展覧会カタログと会場内で展示するショートフィルムの制作を任され、時には思いがけないトラブルが起きたり、想定していたように物事が動かなかったりしたこともありました。しかし、なんとか無事に準備を終え、完成した展示会場を見た時には、何ものにも代え難い達成感と感動を覚えました。

また、学期が終了した後には、大学の友達と一緒にイタリア旅行に行き、ローマ・フィレンツェ・ヴェネツィアの三都市を巡りました。イギリスとは全く違う文化や歴史に触れ、また数々の美術館で名画を間近に鑑賞することができ、多大なインスピレーションを受けました。イギリスと他のヨーロッパ諸国はとても近いので、飛行機や電車を利用して気軽に海外旅行ができるのは、イギリス留学の大きなメリットだと思います。

そして7月末には、ウェストミンスター寺院近くの会場を借りて行われた卒業式に参加しました。欧米の卒業式の正装として知られる象徴的な黒い帽子とマントは、映画やドラマで見てずっと憧れていたので、実際に身につけた時にはとてもワクワクしました。式典を終えた後にはクラスメートと談笑したり、友達と写真撮影をしたりして、かけがえのない一日を過ごすことができました。

三年間の留学生活で、ストライキやパンデミックなど様々な困難に直面してきましたが、それ以上に大学で学んできたことや仲間との思い出は、私にとって一生ものの財産となりました。また、アンビシャス奨学金制度には、このような素晴らしい機会を提供してもらえたことに感謝してもしきれません。2023年の秋には再びイギリスに戻り、博物館学を学ぶために大学院に進学する予定なので、これまでに培った知識と経験を生かして、キュレーターになる夢にまた一歩近づけるよう日々精進していきたいと思います。

T.Mさん

米国 アリゾナ州立大学(ビジネス)

今学期は、コロナウイルス感染から始まりました。特に、編入前の大学とは違い、大学寮ではなくアパートにルームメイトと同居して生活を送っているので、食事が配布されることなどもなく自力で隔離期間を乗り切ることとなりました。授業にもオンラインで参加し、なんとか課題提出などもこなしましたが、留学先で体調を崩すことはやはり避けたいことの一つだと実感しました。アリゾナ では春と呼ばれる心地の良い季節はすぐに過ぎ、夏が長いのが特徴です。気温が高くなる夏の前がもっとも屋外レジャーを楽しめる季節なので、隔離期間後はできるだけ、近くのレジャースポットを訪れました。日本でも有名なアリゾナ州セドナ市でハイキングをしたり、ユタ州で広大な岩山に包まれたりとアリゾナ でしかできない貴重な体験をしました。大きく開いた青空に、乾燥した大地、そこに点々と生えるサボテンや低木は、大学生活であまり感じられない「砂漠」に留学していることを大いに感じさせてくれました。また、アリゾナ州 の文化で面白いと感じたことは、まるで石焼き芋や物干し竿の移動販売のようにメキシコの方がゴルフカートで住宅街を回り、とうもろこしを販売していることです。アメリカのサブカルチャーの影響もあり、アイスクリームの移動販売の存在は知っていましたが、マヨネーズとチリパウダーをつけた2ドル(日本円で280円ほど)の茹でたとうもろこしの移動販売はアリゾナ州を含むアメリカ西海岸とメキシコの文化のつながりを強く感じました。また、学生のために安価で美味しいタコスやブリトーなどカロリーは比較的高くとも満足感も高い食べ物がすぐに手に入ることもあって、よく大学の友人とメキシコ系の食事を楽しむようになったのもアリゾナ州ならではの楽しみです。

課外活動としては、前学期に継続が決まっていたプラスティック削減活動の一環として、資金調達に奔走しました。私たちの活動は人々に水筒や再利用可能なカテラトリー(スプーンや箸など)を持ってきてもらい、使い捨てプラスティックを削減することを目標としています。この目標に向けて、大学内に簡単な手洗い場を設置し、使用済みの食器を持ち帰らなくても良い環境を実現したいと考えました。そのため、様々な学生活動や環境に配慮した市民活動を支援する団体の資金援助に応募する必要があり、キャンペーン動画やレポートを作成しました。何度もグループ内で審議を重ね、自分たちの活動を明確化していく作業は時折「本当にこれで合っているのだろうか」と不安になることもありましたが、共に悩む仲間がいたからこそ乗り越えることができたと思います。

そのほかにも、友人に誘われてアメリカで初の屋外野球観戦に出向いたり、日本文化が好きな友人の誕生日会で稲荷寿司や唐揚げなど日本食を披露したり、今学期も友人に恵まれた学期となりました。しっかりとこのアメリカという地の文化をこの目で見て、感じることで、日本に帰国した際に周りの人にも伝えられる何かを持って帰れればと思っています。

まとめ

学期開始早々からコロナ感染症に感染しましたが、なんとか友人の助けも借りて乗り切ることができました。学習面では、やはり環境問題について多方面から学ぶクラスが非常に面白く、魅力的で、多くの思考力と知識を得たように思います。あと一年でこの大学生活も終わりますが、このアリゾナならではのメキシコ文化を楽しみ、学びながら、健康面、勉学共により一層パワーアップして最後の一年に全力を尽くしていきたいと思います。

プロジェクトミーティングの様子 アリゾナ州セドナ市の自然

W.Yさん

米国 ニューヨーク州立大学ジェネセオ校(物理学)

このセメスターは物理2クラスに化学、数学をそれぞれ1クラスと教養科目を2クラスのトータル6クラスを受講して、ひたすら勉強に励んでいたセメスターでした。その中でラスベガスに旅行に行ったspring breakが唯一勉強から解放された一時でした。この旅行での一番の思い出はグランドキャニオンへのヘリコプターツアーです。グランドキャニオンは人生で一度は訪れたいと思っていたのですが、その壮大さは凄まじくとても迫力がありました。他にも巨大な噴水や豪華なホテルやカジノなどが至る所にあり、世界中から人が集まるのも納得でした。今後もアメリカに滞在している間に色々な場所を旅行したいと考えています。以下の写真はラスベガス旅行の際に撮った写真です。

勉強面に関してもこのセメスターは多くの授業を取りながらも成績を高く維持することができたので成功したセメスターだったと思います。化学ではfinal examでクラス最高点を取って教授からchemistry departmentに来ないかと誘われたのが印象に残っています。個人的には物理が大好きなので専攻を変更することはありませんが、自分のこれまでの努力が認められて嬉しかったです。

課外活動としては、この夏休みも去年と同じく大学に残ってnuclear physicsの分野でリサーチをしています。ほぼ毎日一日中研究をするというのはとてもハードではありますが、同じ物理専攻の友達とレベルの高い環境で切磋琢磨しあえる日々はとても楽しいです。

このセメスターは総じてとても充実したセメスターにすることができたと思います。次のセメスターからは物理を中心に難しいクラスをたくさんとらなければいけなくなるので、気を抜かずに頑張っていきたいと思います。

ラスベガス旅行の写真