本文

AED(自動体外式除細動器)について

AED(自動体外式除細動器)とは?

AEDとは、「Automated External Defibrillator」の頭文字をとったもので、日本語では自動体外式除細動器と呼ばれており、心室細動(心臓が細かくブルブルふるえていて、血液を全身に送ることができない状態)を起こしていれば、強い電流を一瞬だけ流して心臓にショックを与えること(電気ショック)で心臓のリズムを正常に戻す機能を備えた医療機器です。

AEDは、操作方法を自動音声でガイドしてくれるため、誰でも簡単に使用することができます。また、心臓の動き(心電図)を自動で解析し、電気ショックが必要な方のみ電流を流す仕組みとなっているため、医学的知識がなくとも安全に操作することができます。

設置例:福岡県庁1階ロビー AED(自動体外式除細動器)

救命のために

心臓は規則的に動くことで、全身に血液を送っています。心臓が停止すると、4分以内に脳の障害が発生すると言われており、心肺蘇生法は、呼吸と血液の循環を補助し、障害の発生を遅らせる効果があります。

そしてAEDは、心室細動になったとき、心臓を正常なリズムに戻すのに、非常に有効な機器です。心室細動になってから、1分ごとに助かる可能性が7%~10%ずつ低下すると言われていますので、心肺蘇生法とAEDをより早く行うことが救命に繋がります。

~AEDの使用手順~

AEDは電源を入れて音声ガイダンスに従って操作します。

(1) 電源を入れる

AEDの電源を入れます。電源の入れ方には、フタを開けると電源が入るタイプと電源ボタンを押すタイプがあります。未就学児モードが備わっている場合はモードを切り替えます。(未就学児へ用いる場合)

(2) 電極パットを貼る

電極パッドを右胸と左わき腹に貼ります。(貼り付ける位置は電極パットに絵で表示されています。)

(3) 電気ショック(除細動)

電極パッドを貼ると、AEDは自動で心電図を解析し、電気ショックが必要かどうかを判断します。電気ショックが必要と判断された場合は音声ガイダンスに従い、電気ショックを行います。電気ショックを行ったら、ただちに心肺蘇生を再開します。

AEDは、平成16年7月から厚生労働省の通知により、一般の方でも使用できるようになっておりますので、いざという時のための準備として下記のリンクをご参考ください。

いざというときのためにー応急手当の知識と技術ー(外部リンク)

県内の消防本部では、AEDの使用方法も含め、各種救命講習を実施しておりますので、救命講習の受講につきましては、お近くの消防本部・消防署にお問い合わせください。

また、福岡県にてAEDに関してチラシを作成いたしましたので、こちらも是非ご参照ください。

AEDについて学びましょう!! [PDFファイル/483KB]

AED設置登録情報システム(財団全国AEDマップ)について

〇一般財団法人日本救急医療財団 財団全国AEDマップ

日本救急医療財団の財団全国AEDマップでは、AEDの設置場所を検索したり、地図上で確認することができます。福岡県内の最新の設置状況につきましては、こちらの検索サイトをご参照ください。

福岡県管理施設におけるAED設置状況(R7.1.1時点) [PDFファイル/368KB]

〇日本救急医療財団スマートフォンアプリ(QQ・Map )

日本救急医療財団より、財団全国AEDマップのスマートフォンアプリ(iphone版アプリ)が配信されています。スマートフォンでGPSと連動した現在位置情報を取得することで、近くにあるAEDの設置情報をすぐに確認することができます。

日本救急医療財団全国AEDマップを利用したスマートフォンアプリ(iphone版アプリ)

AEDの設置者の方へ

〇AEDマップ登録について

AEDの設置場所について情報を共有し、いざという時の救命効果を高めるために、AEDの設置情報の積極的なご登録をお願いいたします。登録方法等につきましては、日本救急医療財団へお問い合わせください。

〇AEDマークについて

緊急の場でAEDを用いた救護活動が充実するためには、AEDへ誘導するための表示を全国共通とし、AEDへのアクセスを良くする必要があるとの考えから、日本救急医療財団では、AEDマークを商標登録し、対価無しで利用を認めております。下記の当該財団のホームページからAEDマークは自由にダウンロードして使用できる(ただし、変形等の改変は認められない)ようにされておりますので、設置の際は当該マークの掲示等もご検討ください。

※AEDの適切な管理等の実施については、下記のリンクをご参照ください。

自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(薬務課)

AEDの適正配置に関するガイドラインについて

一般財団法人日本救急医療財団により、AEDの効率的で円滑な利用を促すため、AEDの適正配置に関するガイドラインが策定されております。設置の際の参考資料としてご活用ください。

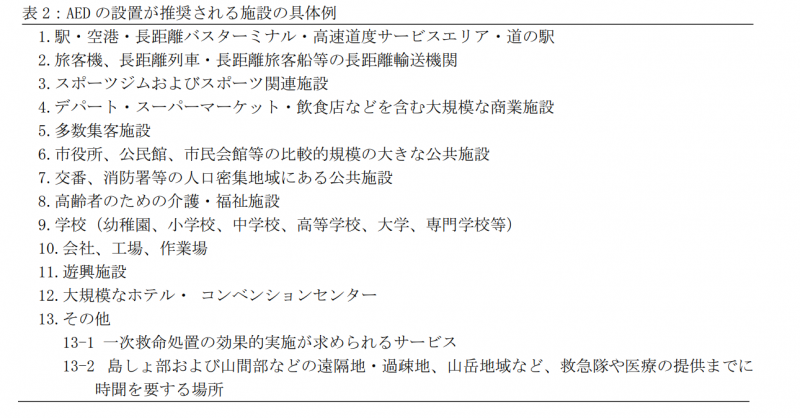

【参考】AED設置が推奨される施設の具体例

「自動体外式除細動器(AED)の適正配置に関するガイドライン」(厚生労働省ホームページ)