本文

仕事を辞めるときには

仕事を辞めるときにはルールがあります。

予告もせずに会社に行かなくなるとトラブルのもとになります。

予告もせずに会社に行かなくなるとトラブルのもとになります。

仕事を辞めるときには、辞める意思を伝え書面で届け出る、引き継ぎをするなどルールを守って辞めることが大切です。

なお、仕事を辞めさせてもらえないときには、筑豊労働者支援事務所(クリック!)に相談してください。

(会社の皆さんも困ったときには相談してね。)

このページは、主に次の厚生労働省ホームページを参考・ベースに作成しています。

このページは、主に次の厚生労働省ホームページを参考・ベースに作成しています。

労働契約の終了に関するルール(クリック!)

知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~

まずは、ご確認を!

労働契約の種類によって辞めるときのルールが異なります。

労働契約には、契約期間の定めがある労働契約(有期労働契約)と、契約期間の定めがない労働契約(無期労働契約)があります。

なお、正社員は無期労働契約、パート・アルバイトは有期労働契約が多いと思いますが、決まっているわけではありません。正社員で有期労働契約、パート・アルバイトで無期労働契約のときもあります。

労働契約の種類は、労働条件通知書、雇用契約書等で確認してください。

労働条件通知書、雇用契約書については、「できれば…労働相談の前にご準備ください。」(クリック!)をご覧ください。

契約期間の定めがないとき(無期労働契約)

契約期間の定めがないときは、少なくとも2週間前までに申し出をすれば、いつでも辞めることができます。(民法第627条第1項)

契約期間の定めがないときは、少なくとも2週間前までに申し出をすれば、いつでも辞めることができます。(民法第627条第1項)

ただし、会社の就業規則等により申し出の期間が決められているときには、引継ぎ等もあるので、それに従って申し出をした方がよいでしょう。

もっとくわしく

民法第627条第2項は「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」とありますが、「使用者からの」は令和2年改正で追加されました。これは、今では、労働者には適用されません(労働者保護から会社には適用されます)。

インターネットの「期間をもって報酬を定めた場合には当期前半に解約の申入れをしたときは次期以降に効力が発生します」等の記事は、現在では、労働者には適用されません。

2週間前は申し出の翌日から数えます。(翌日起算・初日不算入。民法140条)

契約期間の定めがあるとき(有期労働契約)

契約期間の定めがあるときは、原則として、会社は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。

ただし、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができるとされています。(民法第628条) 知らされた労働条件と事実が違う場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法第15条第2項)

ただし、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができるとされています。(民法第628条) 知らされた労働条件と事実が違う場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。(労働基準法第15条第2項)

もっとも、これは会社か労働者のどちらかが一方的にすることができないのであって、会社と労働者が双方合意して退職(合意退職)にすることはできます。

もっとくわしく

しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないとされています。(民法第628条)

契約期間の途中で辞めた場合には、会社が被った損害を労働者に賠償を請求されることもあり得ます。

(厚生労働省大阪労働局ホームページよくあるご質問(退職・解雇・雇止め)(クリック!)Q2より)

専門的労働者等の一部の例外を除いて3年を超えて労働契約を結んではならないとされています。(労働基準法第14条)

1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば、当面の間は会社に申し出ることにより、いつでも辞めることができることとなっています。(暫定措置、労働基準法附則第137条)

(厚生労働省ホームページ労働基準法に関するQ&A「雇用契約」(クリック!)より)

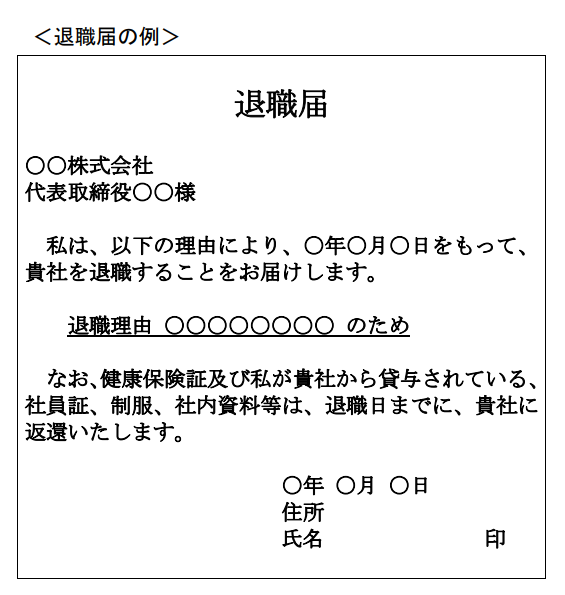

退職理由は、よく考えてね

退職理由が自己都合の場合は、理由を「一身上の都合のため」と書くと思います。

しかし、自己都合以外の事情で退職に追い込まれた場合は、「一身上の都合」とは書かずに、退職に至った事実を具体的に記載することをお勧めします。

例:傷病により勤務に耐えられなくなったため

職場の人間関係に問題があるため

約束した労働条件と違うため 等

(退職理由で雇用保険(失業保険)が変わることがあります…最後まで見てね)

合意退職

労働者と会社が合意して労働契約を消滅させることを「合意退職」といいます。

労働者と会社が合意して労働契約を消滅させることを「合意退職」といいます。

期間の定めのない労働契約でも期間の定めのある労働契約でも、労働者が申込みをして、会社が承諾すれば労働契約を終了することができます。(民法第522条)

(厚生労働省「スタートアップ労働条件」Q&A、解雇と合意退職・辞職の違いについて(クリック!)より)

退職の申し出(退職届)いつから有効なの?

法律では、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」とあります。(民法第97条第1項)

法律では、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」とあります。(民法第97条第1項)

退職の申し出(退職届)(=意思表示)が会社(=相手方)に届いた(=到達した)時から有効(=効力を生ずる)となります。

もっとくわしく

文書が届くとは、権限をもつ人が直接受け取ることを必要としません。権限をもつ人が文書を見ることができる、内容を知ることができる状態であればよいとされています。社長の娘さんが文書を受け取って引出しに入れていたとしても、社長が見ることができ、内容を知ることができる状態となったとして、届いたとされた判決があります。(建物収去土地明渡請求事件 昭和36年4月20日最高裁判決)

退職届を郵送する場合は、次のようにするとよいでしょう。

○「特定記録」(クリック! 日本郵便株式会社Webサイトへ)等の配達記録の残る方法で送ること

(届いた、届かなかったと、もめないためにね。)

○郵便の翌日や土日、祝日配達がなくなったので、急ぐときには速達で送ること

※特定記録も翌日や土日、祝日配達はありません。

※特定記録も翌日や土日、祝日配達はありません。

(郵便の種類や料金については、郵便局や郵便局のお客様サービス相談センター 0120-232886(ふみにはハロー※)で聞いてね。)

※0120-232886は、携帯電話からはおかけいただけません。

携帯電話からは、0570-046-666(通話料有料)となります。

雇用保険(失業給付)

失業したときに雇用保険に加入していれば、雇用保険の基本手当が受けられます。

なお、加入期間は、会社を辞めた日以前の2年間に一定以上働いた月が12か月以上必要です。

倒産や会社の都合による解雇、有期労働契約が更新されなかった等の場合には、辞めた日以前の1年間に一定以上働いた月が6か月以上あれば受けられます。

受給期間は、離職日の翌日から原則1年間です。

ただし、この期間に妊娠、出産、育児、病気等で引き続き30日以上継続して職業に就くことができない場合は、申し出があれば、4年間まで延長できます。

(働けなくても、すぐにハローワークへ行きましょう!)

■会社都合の場合

ハローワークに求職の申込みを行い、受給資格があることの認定を受けた日(離職票提出日)から通算して7日間(待期期間)経過後支給されます。

■自己都合の場合

上記の待期期間満了日から更に2か月又は3か月間は支給されません。ただし、「疾病などの正当な理由のある自己都合」とハローワークで認定された場合は、給付制限はありません。

失業した理由により、給付の開始時期や受給期間が異なります。

(だから、退職理由は大切です。)

(だから、退職理由は大切です。)

離職票を受け取ったら、離職理由欄をしっかり確認して、理由が違っていた場合には、そのことを会社に申立て(または、ハローワークに相談)しましょう。

雇用保険のくわしいことは、ハローワークにご相談ください。

最後にもう一度

困ったな、おかしいな、納得がいかないなと思ったら…

まずは、筑豊労働者支援事務所(クリック!)にご相談ください。

(会社の皆さんもね)

退職届を提出する前に是非、ご相談ください。

労働相談、お受けします!(クリック!)

お役に立てることがあると思います。