01食べ残しや期限切れはもったいない!

食品ロスを減らしましょう

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を減らすことは、家計にやさしく、地球環境にも貢献できる取り組みです。

あなたも今日から食品ロス削減にチャレンジしてみませんか。

食品ロス464万トンのうち

約半分は家庭から出ています

国民1人当たりの食品ロス量は、毎日おにぎり約1個分(約102g)

※野菜の皮の厚むきなど食べられる部分を捨てること

CHECK!家庭でできる取り組み

- 買い物前には冷蔵庫をチェック

- 食品購入は必要な時に必要な量だけ

- 購入してすぐに食べるときは「てまえどり※」

- 余った料理を別の料理にアレンジ

- 余った食材の保存方法を工夫(例:小分けにして冷凍する)

- 家庭で余っている食品をこども食堂や福祉施設に寄附するフードドライブ活動に協力

※商品棚の手前にある商品など、販売期限が近付いた商品を選ぶこと

食べ残し持ち帰り

ボックスの配付を開始

県オリジナルの持ち帰りボックス「持って帰っていいと(eat)ボックス」を県の取り組みに賛同する飲食店から来店客へ配付し、食品ロス削減の効果を検証します。

- 実施期間

- 10月1日(水)~12月31日(水)

- 実施店舗

- 県内の飲食店 131店舗

※店舗によりボックス配付終了の場合があります

リンク食べ残しによる食品ロス削減!「持って帰っていいと(eat)ボックス」を配布します

持ち帰りの際の注意点

必ずお店の指示に従い、次の点に気を付けましょう!

- ①自己責任で持ち帰る

- ②早めに食べる

- ③保管温度に気を付ける

- ④清潔な器具で自分で容器に詰める

- 問い合わせ

- 循環型社会推進課

電話092-643-3372

ファクス092-643-3377

02大人も子どもも自転車とヘルメットはセット!

自転車ヘルメットを着用し、

命を守りましょう

自転車は私たちの生活に身近な乗り物ですが、事故のリスクも伴います。自転車ヘルメットを正しく着用して大切な命を守りましょう。

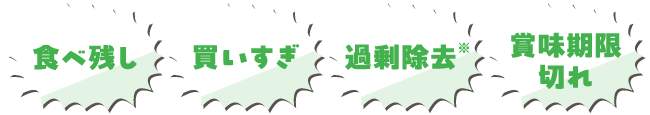

ヘルメット非着用の危険性

自転車事故で亡くなられた方の約半数が頭部に致命傷を負っています。

頭部への衝撃

(JAFユーザーテストより)

注:本テストは、子どもダミーを乗せた自転車を停止状態から転倒させ、計測。

ヘルメットを着用していない場合、

頭部への衝撃は約3倍!

ヘルメットの正しい着用方法

SGマークやJCFマークなどが表示された安全基準を満たしたヘルメットを着用しましょう。

示すのは手本!守るのは命!

子どもの命を守るため

大人が率先して

ヘルメットをかぶりましょう!

- 問い合わせ

- 生活安全課

電話092-643-3167

ファクス092-643-3169

03建設産業の魅力に触れてみませんか?

建設産業は、地域の安全・安心を守る重要な役割を担っている一方で、従事者の高齢化や若者離れといった課題を抱えています。県では、この現状を踏まえ、建設産業の魅力発信事業に取り組んでいます。

建設産業PRプロデューサーに

デミー博士を任命!

建設産業PRプロデューサーとは

県が実施する建設産業魅力発信イベントなどの取り組みの企画・出演・広報活動を行い、建設産業の担い手確保を目指します。

ふくおかケンセツ★ジュニアラボ

~ゲームじゃない、ホンモノの体験!~- 日時

- 11月23日(日) 10時~16時

- 場所

- 久留米シティプラザ(久留米市六ツ門町)

- 内容

-

- デミー博士のお話

- 現場見学会

- 乗り物体験(ショベルカーなど)

- 技術体験(ドローン操作、木材工作など)

※一部事前申し込みが必要

- 問い合わせ

- 県土整備企画課

電話092-643-3696

ファクス092-643-3646

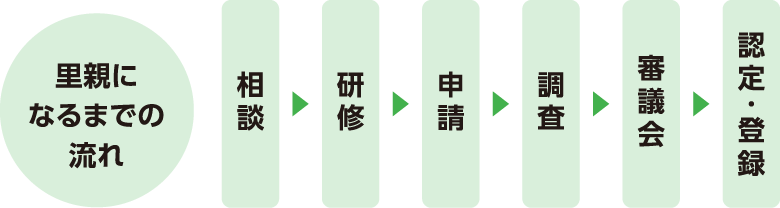

04家庭のぬくもりをすべてのこどもに

里親になりませんか?

県内には、虐待や親との死別などさまざまな理由で自分の家庭で暮らすことができないこどもたちがおよそ1,800人います。そんなこどもたちを家庭に迎え入れ、成長をサポートする里親になりませんか。

- 誰でも里親になれますか?

-

こどもの養育に対する理解と熱意、そしてこどもへの豊かな愛情があれば、特別な資格は必要ありません。

※こどもを健やかに養育できるかどうかという観点から、一定の要件があります。

- こどもが成人するまで預かるのですか?

-

期間や目的によってさまざまなカタチがあります。

期間は、長期休みや週末などに数日~1週間程度預かる短期から長期までさまざまです。事前に希望の養育期間を伺います。

里親の体験談(50代女性・Mさん)

広報誌で里親募集の記事を見つけ、家族で児童相談所に相談に行ったことをきっかけに里親活動を始めました。現在は、自分の状況に合わせ、無理のない範囲でこどもを預かっています。保護者の元に帰ることを考えて養育する中で、こどもの成長が見られた時、やりがいを感じます。里親活動は決してハードルが高いものではありません。少しでも気になったら、重く考えずに、まず短期から始めてみてはいかがでしょうか。

「これなら自分にもできるかも」

県では、「里親になりたいけれど、子育ての不安やお金の心配がある」という人のためにさまざまなサポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。

- 問い合わせ

- こども福祉課

電話092-643-3547

ファクス092-643-3260