小特集

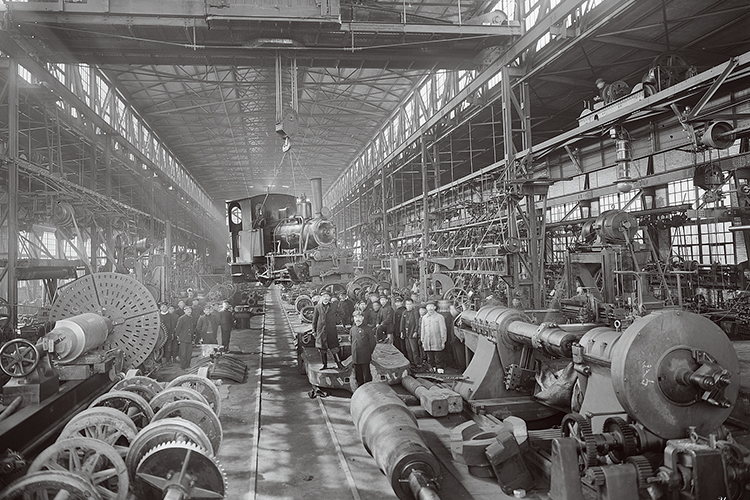

創業前年の明治33年、伊藤博文や井上馨(いのうえかおる)が訪れた際に撮られた記念写真。筑豊の炭鉱王たちも顔をそろえています

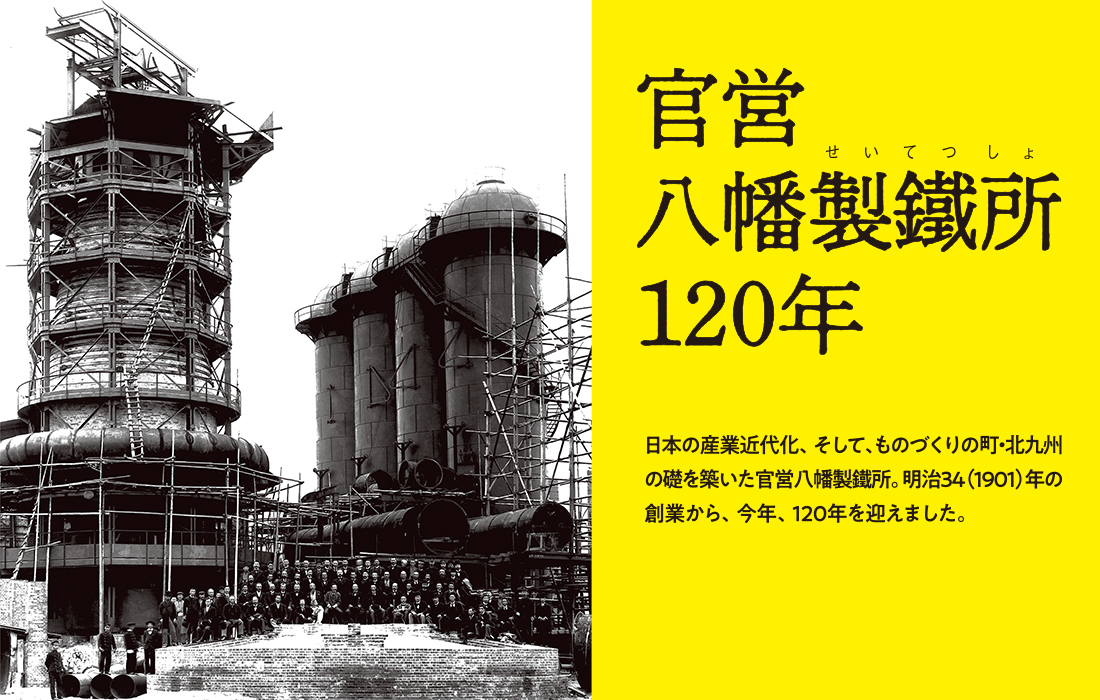

日本の産業近代化、そして、ものづくりの町・北九州の礎を築いた官営八幡製鐵所。明治34(1901)年の創業から、今年、120年を迎えました。

創業前年の明治33年、伊藤博文や井上馨(いのうえかおる)が訪れた際に撮られた記念写真。筑豊の炭鉱王たちも顔をそろえています

日本の近代化を支えた官営八幡製鐵所

「鉄は工業の母、護国の基礎なり」。

日本の冶金学(やきんがく)の父と呼ばれる野呂景義(のろかげよし)の言葉です。線路、蒸気機関車、船…。日本の近代化は、まさしく鉄と共にありました。

幕末の黒船来航により海防強化の緊急性を認識した日本は、大砲などを鋳造(ちゅうぞう)すべく反射炉や高炉の建設に挑戦します。そして、明治初期には、洋式高炉を備えた初の官営製鉄所を岩手県釜石に建設しますが、満足な成果を出せず、3年で操業を終えます。

明治中期には繊維産業などの発展と共に、ものを運ぶ船や鉄道などの素材となる鉄の需要が高まりますが、ほとんどを海外からの輸入に頼る状況でした。日清戦争後、国内産の鉄鋼を求める声が高まり、北九州・八幡の地に官営製鐵所を設立。それから10年で、国内で生産される鋼材の90パーセント以上を担うまでになりました。

幕末から猛スピードで経済大国へと発展を遂げた日本。その基盤を支えた官営八幡製鐵所は、「明治日本の産業革命遺産」の構成資産として平成27年に世界遺産に登録されました。

明治32年竣工の官営八幡製鐵所の旧本事務所。日本と西洋の建築様式を融合して建設されたもの。事業の中枢機能を担い、長官室や技監室などが置かれていた/写真提供:日本製鉄(株)九州製鉄所(非公開施設)

明治33年竣工の、現存する国内最古の鉄骨建築物である修繕工場は現在も稼働を続けている/写真提供:日本製鉄(株)九州製鉄所(非公開施設)

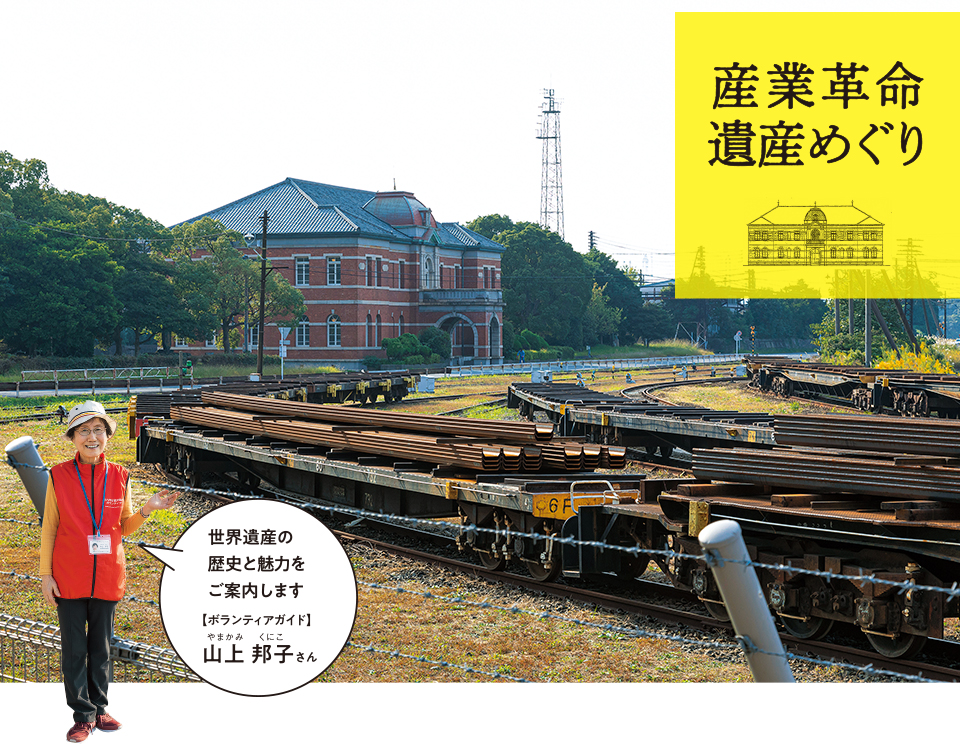

旧本事務所眺望スペース(北九州市八幡東区)

眺望スペースからは、洞海湾に面して立つ、赤煉瓦と白御影石のコントラストが印象的な旧本事務所を臨むことができる。

世界遺産の風を感じながら、苦難を乗り越えた先人の気概に触れる

官営八幡製鐵所関連の4つの建造物「旧本事務所」「修繕工場」「旧鍛冶(かじ)工場」「遠賀川水源地ポンプ室」。これらは現在も稼働を続けているなどの理由から一般公開されていませんが、世界遺産登録を契機に、旧本事務所を眺望できるスペースが観光スポットとして整備されました。

眺望スペースには、官営八幡製鐵所の歩みや「明治日本の産業革命遺産」に関する解説パネル、古写真が展示されている他、常駐のボランティアガイドによる説明を聞くこともできます。今回は、ガイド歴約20年の山上邦子さんに案内していただきました。

「なぜ寒村であった八幡の地に、一大国家プロジェクトである官営の製鐵所が建てられたのか」、「操業に至るまで、そして鉄の生産が安定するまでにどのような苦労があったのか」…興味深い説明が続きます。製鐵所が八幡に建てられたのは、筑豊炭田に近く、洞海湾(どうかいわん)に面する立地が、燃料となる石炭の調達や鉄鋼の輸送に便利だという地理的な特長に加えて、私財をなげうって誘致に尽力した八幡村村長の存在があったこと。また、西洋の技術を取り入れつつ、幾多の挫折や生産課題を自らの力で乗り越えた日本人技術者たちの並々ならぬ情熱と気概が製鐵所の目覚ましい発展につながったことを教えていただきました。「特に、2度失敗した高炉の火入れ。3度目は祈るような気持ちだったでしょうね」。山上さんの言葉によって、これまで製鐵所に持っていたイメージの上に、先人たちのドラマが肉付けされたように感じられます。

「実際に行って、見て、分かることがたくさんありますよ」。そんな言葉を実感できる、120年の時を刻む貴重な遺産に足を運んでみませんか。

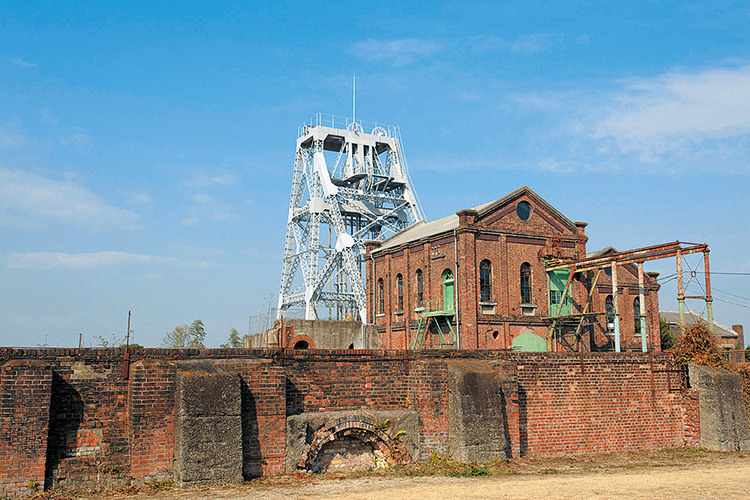

遠賀川水源地ポンプ室(中間市)

製鐵所拡張計画に伴う工業用水不足を補うため、明治43年に操業を開始。現存する明治時代の煉瓦造り送水ポンプ場としては国内最大規模。

写真提供:日本製鉄(株)九州製鉄所(非公開施設)

遠賀川水源地ポンプ室 内観

送水システムの設計は、日本近代水道の父とされる中島鋭治(なかじまえいじ)博士が担当。工業用水だけでなく当時の北九州地区への上水道の供給も担い、現在も製鉄所へ遠賀川の水を送り続ける。

写真提供:日本製鉄(株)九州製鉄所(非公開施設)

旧鍛冶工場(北九州市八幡東区)

製鐵所建設に必要な鉄の部品や工具の製造を目的として明治33年に建設。現在は史料室として、約4万点の製鐵所関連史料を保存している。

写真提供:日本製鉄(株)九州製鉄所(非公開施設)

河内貯水池(北九州市八幡東区)

製鐵所の拡張計画による水源確保の一環として大正8年に着工し、8年の歳月をかけて完成。当時、東洋一の規模を誇ったダムの堰堤(えんてい)は現在も水漏れなどがなく、技術の高さがうかがえる。

-

眺望スペースでは、製鐵所の歩みや、旧本事務所の内部をVR(バーチャル・リアリティー)で見ることができます