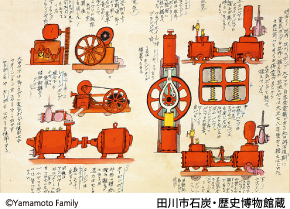

筑豊の炭坑(ヤマ)の仕事と暮らしを描いた炭鉱労働者・山本作兵衛氏の589点の炭坑記録画が、彼の残した日記・手帳類の記録とともに、平成23年、ユネスコ世界記憶遺産(※1)に登録されました。

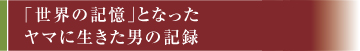

その芸術性も高く評価される作兵衛氏の炭坑記録画ですが、何より目を見張るのはその精密さです。60代半ばから絵筆を取った作兵衛氏ですが、長くヤマで働いた記憶と、20歳の頃からつづった日記をもとに描き、なお不明な点があれば、絵筆を置いて再度調べ直して描いたといわれています。そのうち609点(ユネスコ世界記憶遺産未登録作品も含む)を所蔵する「田川市石炭・歴史博物館」では、訪れる当時の炭鉱関係者が皆、その正確さを称賛します。

作兵衛氏が残した炭坑記録画、日記・手帳類は、福岡県立大学(田川市)で解読が進められています。「ヤマに生きた男の記憶と記録」は、日本の石炭産業史に新たな光を当てていくことでしょう。

(上)坑内坑外のポンプ

(上)坑内坑外のポンプ

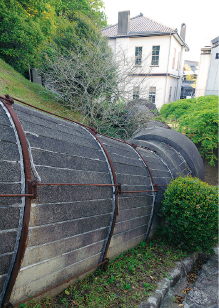

筑豊の炭鉱経営者たちは、この地に鉄道や学校のほか、鉱員や家族の娯楽場となる芝居小屋も作りました。飯塚市の嘉穂劇場は、そんな小屋の一つ。最盛期には50館あった芝居小屋が炭鉱閉山以降次々と姿を消す中、大衆芸能の殿堂の灯を守ってきました。

平成15年の豪雨で被害を受けた際には、地元企業や自治体からの支援のほか、津川雅彦さんら沢山の俳優たちが駆けつけチャリティ公演を行うなど、数多くの人々の支えで、復旧を遂げました。

筑豊の名物小屋は、芝居を愛する人々に支えられ、「炭都」の活気を現在に伝えています。

嘉穂劇場

嘉穂劇場

明治18年、地元の炭鉱経営者たちで組織された「筑前国豊前国石炭坑業人組合」が誕生しました。同組合の直方会議所が、現在の「直方市石炭記念館」本館です。裏手には、炭鉱災害の救護隊員の養成に使った訓練坑道が残るなど、同館では、筑豊の「炭鉱王」たちが炭鉱経営に苦心した後をたどることができます。

一方で、過酷な労働の中、健康保険も労働者救済もない時代に、鉱員たちが互いに助け合う制度としてつくりあげた「友子制度(友子同盟)」に関する貴重な資料も見ることができます。

(文=岩井田一昭)

※1 ユネスコ世界記憶遺産 世界的に重要な記憶遺産の保存を促進し、記憶遺産になるべく多くの人がアクセスできるようにすることを目的としたユネスコの事業。正式事業名は「ユネスコ記憶遺産(Memory of the World)」 救護訓練坑道

救護訓練坑道