現在、世界遺産の登録を目指している「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」(※)。その中核を成すのが、大牟田市にある三池炭鉱関連施設です。

日本の近代化を支える原動力となった石炭。三池炭鉱では西洋式の機械化採炭技術を積極的に導入し出炭量を増大させ、各坑口を結ぶ専用鉄道で運び、大型船が直接入港可能な三池港から海外へと輸出しました。輸出された三池の石炭は、船の燃料として世界の海運業を支え、また、獲得した外貨により日本の産業振興に大きく貢献しました。

三池炭鉱の採炭を明治中期まで困難にしていた地下湧水。鉱山につきものであるこの排水問題を解決するために開削された坑口の一つが宮原坑(みやのはらこう)です。鋼製櫓(やぐら)が現存する第二竪坑(たてこう)では地下約140mの坑底に、英国から輸入したデビーポンプの汲み上げ機が設置され、排水に活躍しました。

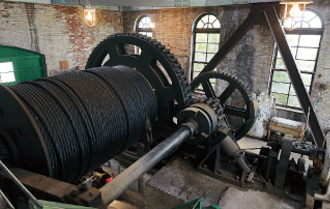

宮原坑の南約1.5kmにあるのが、三池炭鉱の日本一の出炭量を支えた万田坑(まんだこう)です。大牟田市と隣接する熊本県荒尾市にまたがる丘陵地にあり、竪坑櫓、巻揚機(まきあげき)室だけではなく、旧扇風機室、機械室の坑道維持設備など、炭坑内で活躍した施設が保存されています。

三池炭鉱では、坑口、港湾、工場、社宅を専用鉄道が結んでいました。官営炭鉱時代に敷設された馬車鉄道がその始まり。炭鉱の拡張とともに線路は延び、明治38年には積出港である三池港までつながれました。馬車から蒸気機関車、そして電気機関車へと姿を変えながら、「炭鉱電車」の名で親しまれたといいます。

現在も、三井化学専用線として一部の区間が使用されており、平成9年の閉山時に廃止された区間も鉄道路床(ろしょう)やそれを支える橋梁(きょうりょう)、橋台が現存しています。

専用鉄道敷跡は、三池炭鉱の一連のシステムを理解するために欠かせない重要な資産です。

専用鉄道敷跡

専用鉄道敷跡 万田坑(まんだこう)巻揚機(まきあげき)室

万田坑(まんだこう)巻揚機(まきあげき)室

明治41年に開港した三池港の大きな特徴が閘門(こうもん)です。閘門は船渠(せんきょ)(ドック)と内港との間に設けられており、船渠側に観音開きされる2枚の鋼鉄製の門扉の開閉によって、船渠内の水位を一定に保つことができます。 これにより船渠内では常時大型船が着岸でき、当時、三池港からは大量の石炭を直接海外へと積み出すことが可能でした。

三池港は、炭鉱の閉山以降も、港湾管理者である福岡県が国際港湾としてのさらなる整備・利用拡大に努めています。また、三池港地区には現在、メガソーラー発電所や環境負荷を抑えた石炭火力発電所が立地し、エネルギー供給基地としての歴史が未来へとつながっています。

(文=岩井田一昭)

團琢磨(だんたくま)像

團琢磨(だんたくま)像