旧本事務所(※3)非公開施設

旧本事務所(※3)非公開施設北九州市と中間市に広がる八幡製鐵(てつ)所関連施設。「製鐵所」が日本の近代化をけん引した歴史を、世紀を超えて証言する施設であり、世界遺産登録を目指す「明治日本の産業革命遺産九州・山口と関連地域(下記参照)」の重要な構成資産となっています。

今から120年ほど前、産業革命の進展に伴い急増する輸入鋼材に憂(うれ)えた政府は、自国で製鉄所を建設し、鋼材生産をすることを決め、その建設地を北九州の遠賀郡八幡村(現・北九州市八幡東区)とします。ここに始動した製鐵所の建設、運営、管理を担う中枢施設として旧本事務所が明治32年に竣工され、長官室をはじめ、技監(※1)室、外国人顧問技師室などが置かれました。大正11年に、製鐵所の規模拡大で管理機能が移転してからは、鉄鋼研究所や検査室などとして利用されていました。

※1 技監…技師・技官の総監督をする役職

旧本事務所竣工の翌年、修繕工場、旧鍛冶(かじ)工場の2工場が竣工しました。いずれもドイツ有数の鉄鋼メーカー・グーテホフヌンクスヒュッテ(GHH.)社の設計によって、同社の鋼材を用いて建設されました。

修繕工場は、製鐵所の生産増大に伴って3回増築されますが、110年以上経った現在も稼働し続けています。このように稼働する工場施設を、世界遺産登録を目指す構成資産に含むことは、八幡製鐵所関連施設の大きな特徴です。稼働中の生産現場の施設が世界遺産として登録されれば、国内初であるだけでなく、海外でもまれな事例となります。

また、旧鍛冶工場では、高温に熱した鉄を大型のプレス機で成形して、機械据付け用の金具や大型工具を造っていました。その後、大正6年に現在地へ移転し、製品試験所となりました。現在は、創業以来製鐵所が保有する4万点にも及ぶ史料を所蔵する史料室として活用されています(非公開施設)。

明治34年、第一高炉に歴史的な「火入れ」が行われ、八幡製鐵所は、わが国初の銑鋼(せんこう)一貫製鉄所(※2)としてスタートしました。それからわずか10年後の明治43年には、国内鋼材生産量の約9割を担うまでになります。この年、鋼材生産を倍増する第一期拡張計画が立案され、この生産に必要となる工業用水を水量豊かな遠賀川から確保するため、遠賀川水源ポンプ室が建設されました。

遠賀川水源地ポンプ室(※3)非公開施設

遠賀川水源地ポンプ室(※3)非公開施設

送水システムの設計は、日本近代水道の父とされる中島鋭治(なかじまえいじ)博士。このポンプ室は西洋からの導入技術である水道設備技術、建築技術の獲得を見ることができるとともに、ポンプの駆動源が蒸気から電気へと変遷する動力機関の発展史もうかがい知ることができる施設です。設備類は順次取り替えられていますが、修繕工場同様、現在も現役として、新日鐵住金(株)八幡製鐵所の鉄鋼生産に必要な工業用水の約7割を今日も送水し続けています。

(文=岩井田一昭)

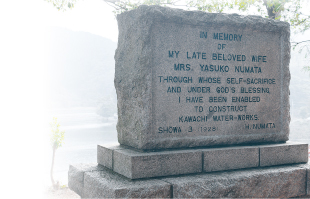

沼田泰子(ぬまたやすこ)記念碑

沼田泰子(ぬまたやすこ)記念碑※2 銑鋼一貫製鉄所…鉄鉱石から銑鉄をつくり、銑鉄から鉄鋼最終製品の製造までを一貫して行う製鉄所

※3 写真提供/新日鐵住金(株)八幡製鐵所(※3の施設は、八幡製鐵所構内にあるため公開していません。)

■ 「明治日本の産業革命遺産 九州・山口と関連地域」の世界遺産登録

昨年1月、政府より推薦書がユネスコ世界遺産センターに提出されています。ユネスコの諮問機関であるイコモス(国際記念物遺跡会議)の勧告を受け、今年夏ごろ、世界遺産委員会の最終審議を経て、世界遺産登録の可否が決定されます。